太陽活動および気候変動に関する記事一覧(もぐらのもぐ相対性理論) [もぐらのもぐ相対性理論]

独り言

もしも・・・・もぐらのもぐ気候変動パネルが・・・・

CO2温暖化を覆す事が出来たならば・・・・

豊田章男会長が、もぐらのもぐにレクサスLF-Aをプレゼントしてくれると信じています。

TMC社員さんがここを見ていたら会長にお伝えくださいませ。色は何色でも良いです(ずうずうしいにもほどがありますねwにゃっはっはw)。

さらには、排気管とサイレンサーをワンオフで作ってワークススペックにしてくれるとも信じています。

ヤマハ製アルミ鍛造ブロックV10エンジンのクルマに乗らないで死ぬわけにはゆきません。にゃっはっはw(おねだりしておくべきでしょうw もう一台おねだりになってしまいますがIQ GRMNも欲しいです。近年のトヨタ車は突き抜けていてどの車種もいいですけどね。トヨタのクルマは世界一!)

CO2温暖化を覆せばNASCARなどがEV化されないで済む事でしょう。

EV化したDAYTONA500なんて見たくないわw

何よりも・・・・

世界中のチビっ子に、夢が溢れる未来像を描かせてあげたいと思います。

それが叶ったら我が人生、悪いものではなかったと心から思えるかもしれません。

(やはり自分以外の誰かの幸せを常に願ってしまう性格なのでしょう。笑顔が溢れる世界は素晴らしくないですか?本気で願えば叶うはずです)

2023年11月28日

もぐらのもぐ相対性理論ですが、ver.7にて、体系立てて太陽活動と気候変動というものを説明出来るようになりました。執筆開始しています。

以降で報告している通り、東京地裁に訴えの提起をさせて頂きまして、その訴状はこれまでの事を駆け足で説明する内容となっており、追加提出する甲第4号証がver.7になりましょう。(というわけで甲第4号証を執筆中というわけです。甲第4号証は、ぱぱもぐとかえるさんが登場。全て任せます)

事件番号が割り振られたら公表予定です。

現時点にて訴状の審査が続いていると推認されます。

ここ一年は裁判に向けて力を注いできたので、インターネット上に公開出来ていない新ポイントが多々あるものです。そしてその新ポイントこそが、体系的に道筋を示すに必須のポイントであり、今すぐにでも公開したいものですが、手が追いついていません。

無駄な体験は世の中にありません。

裁判所、裁判官に伝えようとならば、気合が入って自分自身の頭脳が数段階ギアチェンジするものです。

もぐらのもぐ相対性理論として数段階ギアチェンジするものです。

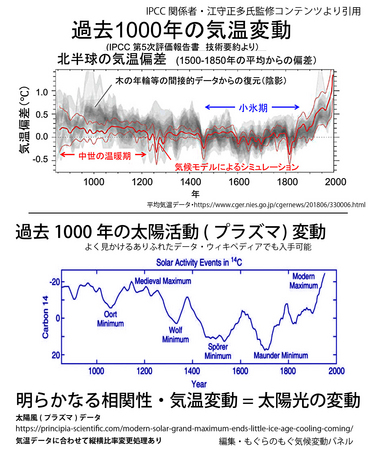

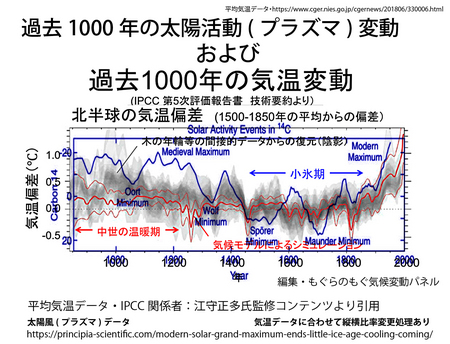

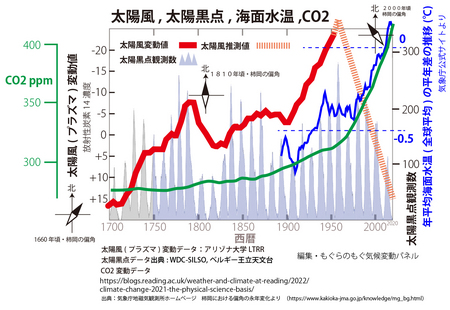

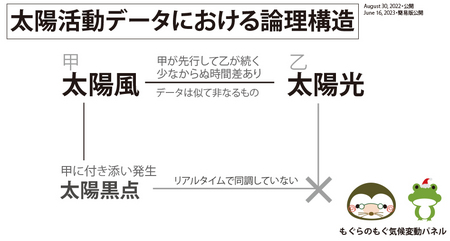

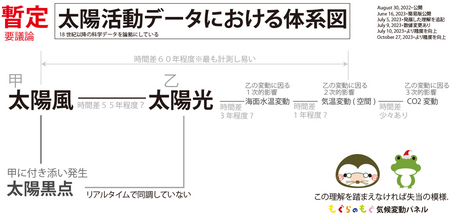

太陽光が変動していた。さらには太陽風(太陽黒点)とは時間差があったとの事実解明によって、

太陽活動が地球気候にどのように影響を与えているのか?かなりシンプルに理路整然と分けて説明出来るようになってしまいました。

先行する太陽風は地球気候にどんな影響を与えるのか?

遅れる太陽光は地球気候にどんな影響を与えるのか?

明確に分けて論ずる事が出来ます。

太陽風の変動は、極地に向かうほどより強く、対流圏内にまで影響を及ぼしてきます。

太陽光は、赤道付近ほどより強く、赤道方面(低緯度)から大気還流に影響を与えてきます。

さらにはそれぞれの変動に時間差があり、なおさらちぐはぐになるわけです。それが気候変動の主なるメカニズムです。(言葉に出来ましたね!!!!)

須田瀧雄博士と同じ景色を見ていると思います。

今、この研究が一番楽しい時期にあると思います。すごく楽しいです。そう思えて良かったです。

こういう時の頭脳はよく働くものです。訴状提出後にこんな気持ちになるとは・・・・

今日現在稼働していらっしゃるのか?分かりませんが、コズミックフロントで紹介されていた名古屋大学の環境シミュレータなどにもぐらのもぐ相対性理論で示す基礎的なデータを入力すれば、実際の気候変動をおおよそ再現出来る事かと思います。

そこまでは、少なくとももぐらのもぐで責任を持って立証します。

そこから先はどうするのか?もぐらのもぐだけで考える段階にはありませんので、国の判断などを踏まえましょう。

【分析開始から満6年】もぐらのもぐ気候変動パネルよりメッセージ

2023年11月26日

東京地裁にて訴えの提起をしました(訴状提出)。

被告側の組織名は、現時点にて、あえて公表を見送っておきます。

(20日に東京地裁スタッフさんに指導を頂きまして、一度持ち帰ってきました。そして22日着にて郵送にて提出)

東京地裁さんがベストを尽くし始めて下さっていると推察されます。

(かなりボリュームがある訴状を審査してくださっていることかと思います)

定型的な民事訴訟であれば、現代の我が国の裁判所は迅速に物事が進みますが、

人類史において一回あるかないか?そんな性質の訴訟ゆえ、

事件番号の割り振りまでもそれなりの時間が掛かって当然かと思います。(本当にすみません)

様々な意味で、現代的な訴訟と言えましょう。

国と争う訴訟ではありません。国と一緒に日本の未来を、素晴らしい未来を実現させる訴訟です。

そこが特に特殊でしょうか。もぐらのもぐは家系として体制側に属する教育を受けてきましたので、描くビジョンは常に国全体の事を意識してしまうものです。今回も志高く臨んでいます。

裁判官、各省庁、そして内閣に、この国を良い方向へ向かわせましょうと訴える訴状です。

我が国は太陽の国です。太陽と共にある国です。再び、日出る国となりましょうと訴える訴訟です。

東京地裁と言えば全国で最も抱えている事件が多い裁判所です。

そんなお忙しい裁判所に大変厄介な訴訟を提起してしまい大変恐縮です。

代理人(弁護士)は無し。いわゆる本人訴訟です。

人類史において一度あるかないか?そのような性質の訴えになります。

定型的な性質の民事訴訟とは異なる時間進行となりましょう。

原告は、もぐらのもぐ筆者と、ぱぱもぐ教授、かえるさん博士です。

そうです。キャラクターも原告として連なっております。

・

この時点においてCO2温暖化なる現象に化学性があるかどうか?

裁判所に審理して頂く性質を持った訴えとなっております。

今思えば筆者の人生らしい展開です。

このような行動に辿りつく運命にあったのでしょう。

もぐらのもぐの物語。

ここから先は第二章になるのだと思います。純粋な心こそが世界を変えると信じて、勇気を胸に立ち上がりたいと思います。

純粋な心が何かを変える世界でなければならないのです。

正式な報告はもう少々お待ちくださいませ。

日本のマスメディアは報道しない事かと思います。

それは原告側にとって望ましい事であり、

口頭弁論が静かに進んで、判決の日を静かに迎えられたならば幸いと考えます。

自然科学と法学という二つの学問を、同時に論ずる訴状となっているので、

その二つのテーマを高次元で翻訳出来る訳者さんがこの日本にどれほどいらっしゃるのでしょうか。

翻訳に数週間以上は掛かる事でしょう(相手方は必ずや翻訳を挟むと推認される)。

本社が答弁書を母国語で執筆して、日本にて翻訳して、本社と数度の確認をして提出となりましょう。

第1回口頭弁論まで数ヶ月掛かると考えておくべきでしょう。

答弁書の作成はトップマネジメントが集まって対策会議を開くことでしょうし、それなりにバタバタとする事になりましょう。

有体に、CO2温暖化は精神障害由来の妄信であろうと立証している章もあります。

答弁書は定型発達者感覚を前提にしてほしいと、それを絶対的な縛りとして示しています。

定型発達者に対して同説を客観的に立証出来るとは思えませんが、

その答弁書にて、人類で初めて定型発達者感覚にて、

CO2温暖化の化学主張が行われることとなりましょう。

いつものありがちな言い訳は通じません。先回りして全て無効化してあります。

「国連関連の組織だから嘘はつかない。専門家集団が集まっており間違いが無い」

その言い訳は、今回の訴状を受けた後には通じません。

むしろ「空気読めてないな」と思われてしまう事でしょう。涙の熱弁は一切通じないと思います。

訴訟は原告側が有利です。とにかく先回りしておきました。

ほんの少しでも〝定型発達者感覚〟を離れる事が出来ないようにしておきました。

的外れな答弁を行った瞬間にゲームオーバーとなるでしょう。

日本人は温厚とのイメージがあります。

原告の論理展開は、そんなイメージの真逆となる印象ですから、

日本人って怒るとヤバいと衝撃を受けるかもしれません。

正義のヒーローは強くなければ人々を守れません。

鬼というイメージで捉えないで、

日本のスーパーヒーローはめっちゃ強いと受け取って下さったら幸いです。

歴史の転換点は、もぐらのもぐが当該テーマの分析を開始したその日だったのでしょう。

これまでは「国連関連組織IPCC」こんな言葉を聞くと厳粛に仕事をしていて当然だろうなと思っていた訳です。

ところが、裏取という言葉すら知らない甚だ稚拙な組織だった事を、もぐらのもぐに見破られてしまったのです。

裁判所の皆さんや官僚さんは、厳粛に仕事を進める事が当たり前という、我が国を動かす頼り甲斐ある人財です。世界においても我が国の裁判所や官僚さんの厳粛ぶりは目を見張るものがあるものです。

そんな我が国のハイレベルな人財にすると、国連関連組織IPCCが幼児以下の仕事ぶりで取り組んでいるなど想像にも及ばない訳です。

もぐらのもぐは、厳粛に仕事を進めている皆さんと、共通言語で会話ができる人物だったのです。ハイレベルな仕事ってどんな仕事だっけ?それをロジカルに論ずる事が出来る人物がもぐらのもぐであり、この度の訴状において、甚だ杜撰な仕事ぶりを裁判官や官僚の皆さんによく分かるように説明してあります。

説としてもグループとしても信用を完全に喪失した状態で口頭弁論が始まる事でしょう。正々堂々とCO2温暖化を化学的に立証するか?的外れな主張を縷々述べて呆れられながら判決を迎えるか?化学性が無い事を認めるか?三つの選択肢しかありません。

一言で・・・・CO2温暖化は主張自体失当。

裁判所は通常、化学について審理していませんから、なぜ主張自体失当なのか?それをしっかりと共有します。裁判官が「それでは主張自体失当ですね」と、認定して下さるように説明しています。

なぜ主張自体失当なのか?

それを「いくつかの章」「いくつかの観点」から説明させて頂いております。

現代の温暖化の原因を明確に説明

CO2温暖化説のデタラメポイントを説明

CO2温暖化説は化学的基礎研究が存在しない。直接観測を成しえていない事などを説明

通称温暖化対策法も化学的一貫性そして論理的一貫性が皆無と説明

関係者が総じてアスペルガー的であり意思疎通すら難しいと説明

グループとして社会性や協調性が欠缺している事などを説明

具体的な人物の唖然とするような発言に注目して説明

アル・ゴア氏というCO2温暖化説のキーパーソンとアスペルガーの関係について説明

発達障害とケアレスミスの反復そしてCO2温暖化に見られるケアレスミスの反復について説明

などなど

以上の論理展開から、

被告側に出来る事は、正当的(定型発達的)にCO2温暖化を立証することのみです。

それをはぐらかしてしまうと原告の論理展開が事実であると確信する材料が積み増されます。

独善的な言い訳は原告側にとって有利です。どんどん行って頂きたいと思うほどです。

これまでのCO2温暖化説に関する発言は全て常軌を逸していると分かってしまうわけです。

実際にはゲーム終了していた話だった訳です。

被告側は絶望の状況からのスタートとなりましょう。

訴状の6ページ目から絶望の論理展開が始まります。

目を覆うような惨状の説明が続きます。

口頭弁論を迎える事なくゲーム終了になるかもしれない状況です。

裁判所を通さないと話を聞いてくれないのです。

裁判所を通してとならば、容赦なく訴えるしかありません。

ベストを尽くさねばならないのです。

このような性質の訴えを、民事訴訟としてどのように訴えているのか?

いずれ語りましょう。

もぐらのもぐらしいと評価して頂ける事かと思います。

もぐらのもぐは常にブレません。

★必須の縛り

定型発達者と相互理解出来る実験方法にて、

0.04%のCO2が地球温暖化を起こすという、その、具体的な化学反応の立証と提出です。

これまで人類においてCO2温暖化という化学反応は、直接観測を成しえていません。

直接観測法と観測自体を行って頂く事になろうかと思います。

それは最初の一歩目で裏取りしておかねばならない性質のものであります。

口頭弁論を待たずに、訴状を受けてコメントを出す前に示す必要がありましょう。

原告が訴訟で求めてはいるものの、社会通念において、その立証は33年以上前に果たされているべき性質の話です。

ましてやこの訴訟においては原告側から現代の温暖化なる現象をロジカルに説明されてしまっているのです。

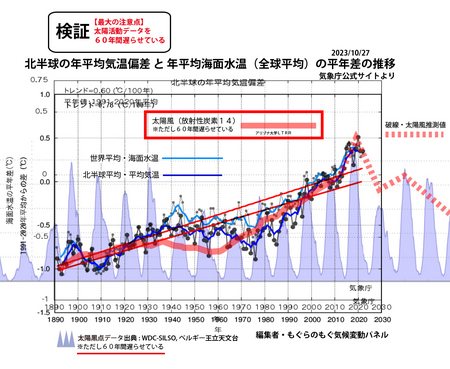

このデータを、訴状本紙の6ページ、7ページにプリントしておきました。

これを見てしまったらもうね・・・・

【こんな事を考えております】

法廷にて相手方に尋ねたいことを募集しても良いのかなと思っています。

筆者は仮面ライダーに憧れているタイプなので、全ての責任を1人で負って戦うことを無意識的に選んでしまうものですが、法廷にて具体的に何か尋ねたいという方は大勢いらっしゃるかと思います。

そのような事が起こりえそうとならばあらためてページを開きます。

【もぐらのもぐ相対性理論】

さらに別次元の理解に発展しています。

インターネット上では未公開の理解が多々あります。今回の訴訟で体系立てて説明する事になります。

訴訟が終わったら、こちらでも公開します。

世の中嘘だらけです。

───────────────────────────────────────────────────

最新発表のデータ

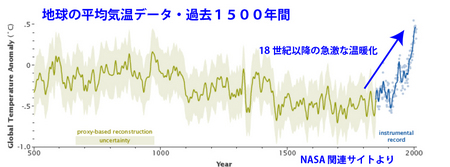

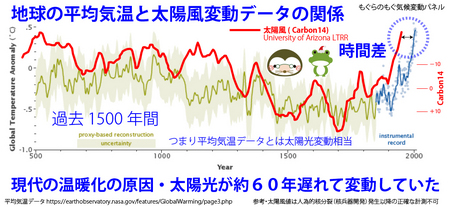

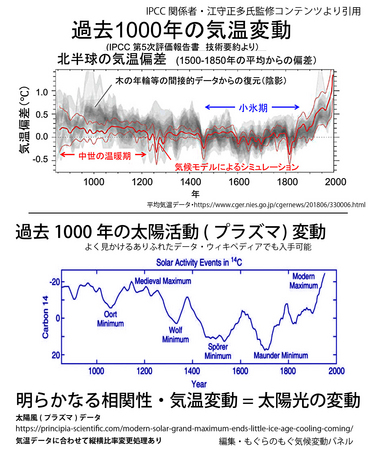

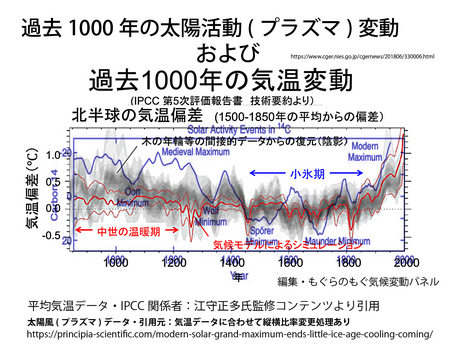

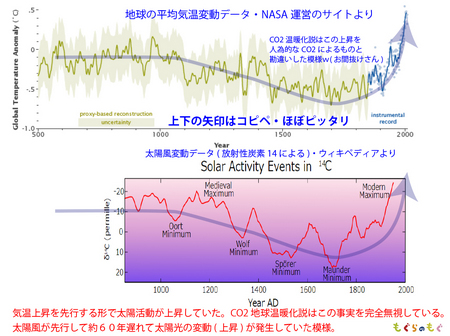

過去1500年間の平均気温変動データ

現代の温暖化なる現象の主因について

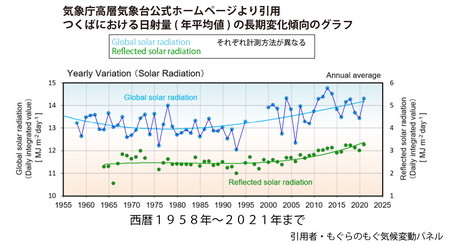

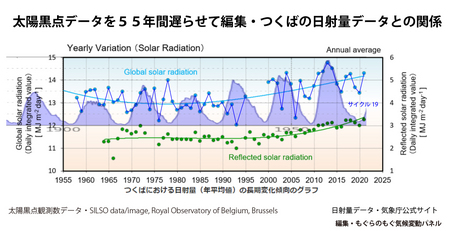

太陽風(プラズマ)に対して・・・・太陽光の上昇が約60年遅れていた模様です。

詳しくは上図をどうぞ♪

おいおい、こんな事もしっかり裏取していなかったのかよっていうね・・・・・科学研究というものも「事務処理」という仕事になります。社会の中のよくある仕事です。つづきます。

一例・気象庁高層気象台公式サイトより

https://www.jma-net.go.jp/kousou/obs_third_div/rad/rad_sol.html

最もシンプルな結論です

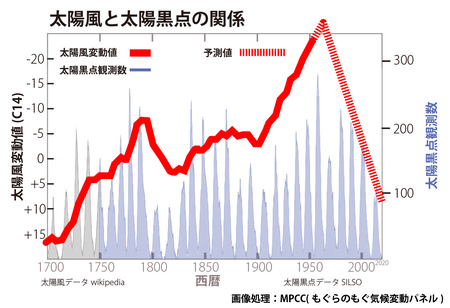

太陽風(プラズマ)データと太陽黒点観測数データの関係

時間進行という評価をすればその二つの要素はおおよそ同調していると言えます。

言うまでもなくここには太陽光に関するデータを踏まえていません。

こんなシンプルな話だったとは・・・・

こちらは太陽黒点観測数を55年間ジャスト遅らせた上で重ね合わせています。

こうする事で太陽黒点観測数と太陽光変動=気温変動を論ずる事が出来ます。

太陽黒点観測数と気温変動をリアルタイム進行を前提に論じてしまうとそれは『失当』です。

もぐらのもぐ相対性理論以外の太陽活動関連の理解はほぼ失当・・・・そう受け止めてしまったほうがリセットし易いでしょうね・・・・

おのずと立ち上がる各太陽活動データの関係

理論整然と適切に整理整頓すればおのずとこの理解に辿り着くはずです。

社会人として極めて当たり前に「事務処理」を遂行するように科学データを整理整頓していけばこのような事を炙り出すことが出来ます。当該テーマはこのような社会人スキルが尚更問われます。

もぐらのもぐは何が違ったのか?それは社会人スキルの差だったと思います。たったそれだけの事です。「科学」という言葉に夢を持たない方がいいかもです。ただ単に仕事。正確性をひたすら求めるという意味で世間一般の仕事と同じです。

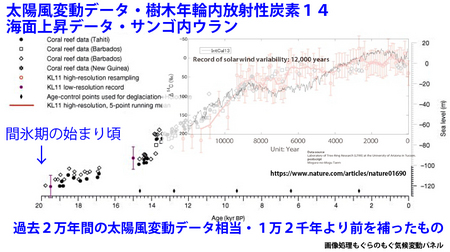

過去2万年間の太陽活動データ(相当)

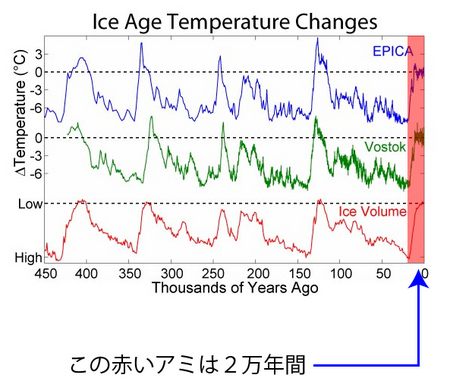

過去45万年間・南極気温変動データ

このデータで言えば過去2万年間の太陽活動データとは、最新の間氷期(温暖的な時代)に相当

つまり氷期サイクルとは?太陽活動の周期性に因るものと推認される状況

言うまでも無くミランコビッチサイクル説はアスペルガー的な勘違いだった模様

【緊急PR】2023年5月10日

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2023-05-pre-mogu-riron

2023年版・気候変動の真実・最新のまとめ実質ver.6 ( ・`ω・´)

当サイト内上記リンク先は太陽活動と気候変動に関する核心的事実を最大限に簡潔に取りまとめています。

最新の内容です。以降の内容は上記記事を読んでから楽しむと良いでしょう。筆者としてはそのようにおススメします。

言っておきますが・・・・・おまえらが思ってるよりも100倍すごい内容だからな!w

緊急PRおわり

──────────────────────────

もぐらのもぐ太陽活動気候変動研究プロジェクトチームのプレゼンテーション♪

その一覧ページです。

過去発表分の一覧※抜けがあるかもだけどw

────────────────────────────────────────────────

もぐらのもぐ相対性理論・ver.6

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2023-05-pre-mogu-riron

2023年版・気候変動の真実・最新のまとめ実質ver.6 ( ・`ω・´) もぐらのもぐ相対性理論

ver.6 完成記念動画!!完成!

ver.6の補足プレゼンテーションも完成

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2023-07-01-minna-de-kangaeyou-mogu

太陽光の時間差をより突っ込んで考察。実のある内容になりました。

とても楽しい内容になっているかと思います。

オマケ 久々に動画作ったよん 総統閣下シリーズ

人生初です

伝統の総統閣下シリーズに参入してみました。

総統閣下は・・・・もぐらのもぐ相対性理論とCO2地球温暖化説にお怒りの模様ですw

ver.6完成記念ですw

────────────────────────────────────────────────

もぐらのもぐ相対性理論・実質ver.5

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2022-09-14-god-given-talent

気候変動の核心的事実を発表・この世界の素晴らしさを君に。今日という日が尊く美しい理由をお伝えします。

もぐらのもぐ相対性理論・ver.4

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-09-15-mogu-ver4

ver,4 】解き明かされた気候変動の真実 ( ・`ω・´)

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-02-18-solar-system-theory-v3

ver,3.3】解き明かされた気候変動の真実 ( ・`ω・´)

もぐらのもぐ相対性理論・ver.2

ver,2シリーズ 「この世界の真実教えてやんよ ( ・`ω・´) ver,2.99」

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2020-03-16-solar-system-theory

執筆完了までに11ヶ月ほど要しました。今思えばver,2 はまだまだ過渡期にある内容だったと自己評価しています。ver,3 はだいぶ様々な事が明確になりました。しかしこのver,2 での悪あがきがあった為に3にスムーズに移行出来たのでは無いでしょうか?4に移行する時はどんな景色を見ているのか?自分自身でも分かりません。

★補足エントリ・太陽の大周期と地質時代 。この世界の真実をあなたに。

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-04-11-30million-cycle-pre

太陽活動の大周期。それはこんな風に発展していくものです。地質時代を踏まえて理解を深める内容です。この発表は地質学者さんが楽しめる内容ではないでしょうか。

※以降の内容はver.1に相当する内容です。

もぐらのもぐ相対性理論・実質ver.1

★プレゼンテーション1 本編その1

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/solar-activity-is-repeated-jp-01

※コメント 太陽活動の真実をプレゼンテーション。日々新たな気づきを追記しています。敢えて新エントリを立ち上げないでこのエントリを何度も何度も加筆修正しています。この発表の面白い所は、全ての科学データを一つの事実で繋ぐことができたという事。気づいてしまえば各科学データは一つの事実を物語っていたという事。

★プレゼンテーション1 本編その2

更新情報・ヤマセの理解について2度目のアップデートあり。2020.09.16

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/solar-activity-is-repeated-jp-02

※コメント 太陽活動が地球の地上気象にどのように影響を与えているのか?解説しています。大正時代の研究者が指摘し始めた『東北地方の気候にぼんやりとした周期性』。それが太陽黒点と相関性があるとも指摘され始めていました。その研究は1970年代に下火になってしまいました。その研究を引き継いだらとんでもない展開に。『ヤマセ』は太陽の核心的事実に迫るゲートだったのだ・・・・!

★プレゼンテーション2

https://mogura-no-mogu.blog.so-net.ne.jp/taiyou-katsudou-episode-2

※コメント 正村史朗氏発表の120年周期説について分析。ここでも『ある気質』のナレッジが問われています。きわどい内容。しかし完全無視してしまうと真実には辿りつけない。

以降のリンクはその当時における「もぐらのもぐの最新の理解」を発表していたものです。

2023年6月に当ページ(つまりこのページ)を編集しなおしていますが、以降のリンク先をもしも今リライトすればよりよい内容になると思います。著者としても「古いなこれw」と思うものなので参考としてどうぞです♪

★補足エントリ・太陽活動の法則性とその繰り返し。決定的な証拠を発表

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-04-30-mogu-taiyou-katsudou-housokusei

コロナで死んでる場合じゃない!太陽の真実を今!

かなりシンプルな話だった。これだけの事を発見できずに人類は遠回りしてきました。

★補足エントリ・2021年2月時点でのサイクル25予測

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-02-11-cycle-25-yosoku

※コメント おそらくは・・・・・この件こそを皆さんも固唾を飲んで見守っている事でしょう。ゴクリ。現時点では我々の示した『太陽黒点グラフの重ね合わせ』とシンクロして進行している様子です。

人類的には的中したほうが良いです。まさかの間氷期終了となれば人類は大騒ぎでしょう。中世の温暖期のように120年周期 × 2回で構成された太陽活動における一つのピークであれば、もう少し大丈夫です(研究者目線で本音を言えば氷期に向かってくれても良い)。

★補足エントリ・太陽活動と地磁気逆転の関係について。その論考

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-03-25-geomagnetism

※コメント 様々な事実から地磁気逆点(ポールシフト)現象も太陽活動の大周期の中における自然現象ではないか?そうであればかなり明確にその出来事を説明できるようになります。そんな事実をまとめてあります。

★補足エントリ・※第八章 当該テーマ研究の歴史

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2019-taiyoukatsudou-kikou-kennkyu-rekishi

※コメント 一連の事実を時系列に沿って解説。こちらも随時加筆しています。

★参考文献エントリ

https://mogura-no-mogu.blog.so-net.ne.jp/2018-08-30-120y-sankou-bunken

コメント 参考文献をまとめています。近日リライト予定。

もぐらのもぐ相対性理論・本編では盛り込まなかった補足事項

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2020-mogu-soutaisei-riron-hosoku

※コメント 本編には盛り込まなかったものの重要なポイントを補足。こちらも日々加筆していきます。

外部サイトもあります!2023年末までにリライトしたいなあ・・・・

英語版スピンオフサイト

http://www.solar-activity-is-repeated.com/

結論を淡々と解説していくので推理小説的な読む楽しみが無くなってしまいますが、より大勢の人に伝えるには仕方がない事でしょう。

もう少し研究が進んだら概括をこのテーマを専門とする翻訳者さんに依頼してある程度カチっとした英語版サイトを残すつもりです。散歩道で出会った翻訳者さんはある学会の専門家であり、今回テーマに関する翻訳者さんが人脈にいらっしゃり紹介してくださるとのこと。渡りに船だね。

日本語ページも公開開始。こちらを正式発表の場としていくつもりです。

http://www.solar-activity-is-repeated.com/index-jp-2020-feb.html

こちらのブログでは常に最新の理解を追記する形で脳内メモとしても利用しています。

研究が本業ではないので思考途中で数日以上間をおくこともあります。いくつかの事を平行して思考する事もあります。そのような時に脳の外に全てアウトプットしておくと他の事に集中しやすくなります。脳の中をフルに使っていると交通事故に遭いそうな・・・・自分の安全を守るためにも最大限脳内に残さないようにしています。

世界中の研究者は大なり小なり勘違いをしているもの。

そして

マスメディアの取材者も大なり小なり勘違いをしており

かなり現実を歪めて理解してしまっているもの。

世界中の多くの情報が真実とはかけ離れてしまっています。

さて

正しい最初の一歩目はどう踏むべきか?十分に模索しました。

正しい最初の一歩目がどこにあるのか?気づいた時に

太陽と地球において起こっていた真実が一気に見渡せました。

人類の研究者に伝えておきます。

正しい最初の一歩目を踏んでから研究を開始する事。

そうでないとCO2人為的温暖化のように

一歩進む度に「客観性が無い」と世界中から非難されるでしょう。

それは愚か者や無能な者の典型的な行動様式です。

正しい最初の一歩目を踏んでいなければ二歩目も三歩目も誤って当然です。

正しい最初の一歩目は神聖なものです。

慎重に検討しましょう。

もぐらのもぐ太陽活動気候変動研究プロジェクトチームより