10時に出発その前に・・・・ [盆栽のはなし]

2019-06-11 09:04

盆栽と『真・行・草』の件 [盆栽のはなし]

2022年6月18日

仕切り直してリライトを開始します。この記事に検索経由で辿り着いた皆さんは『茶の湯』を嗜んでいらっしゃることかと思います。そしてそれなりのご家庭で育った皆さんでしょう。こんな事をこの時代に突き詰めて考えようなんて人はご両親がよほどしっかりした方かと思います。

結論を先に言ってしまうと、盆栽界隈において『真行草』との言葉を聞くことはありません。和の美の世界のジャンルですがそういう感覚で物事を捉えておらず、和風建築の基本的様式ともシンクロしておりませんし、ただのイジり趣味化しているような気がします。そのような意味では『盆栽とは和風っぽい文化』と言えると思います。純和風と言えるか?広い視野で分析すればとても言えないと思います。

筆者の理解では、まずは和風の建築物が基本として存在して・・・書院風作り=真、草庵風又は数寄屋風作り=草。その中間=行・・・・こんな風に三つの概念に分かれる事になります。

それぞれの床の間なりの空間において、調和する盆栽があって然るべきであり、それを目指す挑戦があって然るべきですが、そんな挑戦に取り組んでいる人は・・・・ほぼいない事でしょう。そういう話を聞いた事がありません。

そもそも和風建築、基本的な様式の区別、床の間という空間について、現代の日本で説明出来る人がどれくらいいるのでしょうか?余程の建築士さん、余程の大工さん、よほどの銘木業さん、そして余程の施主さんや皆さんくらいでしょう。

例えば『草』の盆栽といえば、言うまでもなく侘び的であるべきですよね。草庵風、数寄屋風(=草)の茶室といえば、床柱などの各要素が、線が細いスタイリッシュな印象の意匠です。そんな空間に、豪快な雰囲気の盆栽を置くと『なんか違うよな・・・・』こんな風に思わないわけがありません。おのずとスタイリッシュな印象の樹形になる事でしょう。この日本において、令和の今にどれだけの草庵風、数寄屋風の茶室、家屋が存在するのか?そんな実態ですから、こんなことを自発的に思い浮かべる事が出来る盆栽人がどれだけいましょうか。

さて。盆栽における樹形スタイルにて『文人風』というものがありますが、大きさにもよりますが文人風の盆栽が草庵風、数寄屋風の空間と調和がとり易いのかな?と思います。畑で太らせたり、取り木をしたような諧謔的な雰囲気のものは、無理をさせすぎてしまっているので侘び的という雰囲気はゼロですよね。栄養をバンバン与えた樹よりも、栄養を極限まで絞ったようなストイックな木になりましょうか。

針金掛けした痕跡が残っているものはどうなのでしょうか。議論が必要でしょう。

お茶室の床柱との調和を考えてみるのも良いかもです。例えば、お茶室の床柱が皮付きの赤松丸太だったとしましょう。考えすぎかもしれませんが、赤松は平地に生えている木。床柱と言えば精神性の中心と言える御柱のような存在ですから、おのずとその空間は平地を意味している事になろうかと思います。

すると、その床の間に五葉松の文人木を置くと、五葉松は高所に自生している木になりますから、自然界における論理構造的な意味で調和が取れないのでは?と思うものです。季節にもよりますが、平地に多い木といえばコナラやクヌギなどの雑木が似合うような?赤松では、赤松and赤松となり、かぶっている事が気になりますが、まあ、悪くは無いのかもしれません。

※名前を失念してしまいましたが、東大の医科学研究所の近くにある公園にて、常時公開されているお茶室の床柱が赤松だったような気がします。

床柱が皮付きのヒノキであれば、山によくある木が似合うような?

床柱のセレクトは大変重いものです。雰囲気だけで選ばない方が良いですよね。

栗をなぐった床柱。それはもう野山によくある木になりましょう。そんな木を侘び的な雰囲気で仕立てた盆栽が似合う事でしょう。藪椿、茶の木、欅などなど、想像が膨らみますね。

草庵風の空間を前提に話を進めていますが、その空間に調和する事が絶対条件ですから、決して自由では無いはずです。

鉢合わせも考える必要が。鉢の大きさで木を細くも太くも見せる事が出来ます。これまで盆栽界で言われている事が、真行草を踏まえると通用しないケースもあるでしょう。

書院風作り(真)では、和み的な和鉢よりも角鉢などが似合いそうです。各式張った建築様式です。角鉢の古い木が似合いそうです。

絵が描かれている鉢。多くの場合で平地、野山、海沿い、高山などのロケーション、そして各ロケーションでの季節が描かれているものです。※鳥獣戯画などの動物物もある

鉢の絵柄と樹種も調和しているだけでなく、そのセットがさらに各建築様式、床柱などのレベルが高い要素とも調和しているべきです。するとかなり制限がある事になります。準備は最低でも一年以上前から始めておかねばならない事でしょう。一年程度の準備で済めば良い方です。数十年コースもあるでしょう。

簡潔に考察を重ねてみましたが、誰かが言っていなくても、黙って実践してみると良いでしょう。

現時点での盆栽界において鉢の大きさが雰囲気で作られていますが、書院風となると寸刻みで鉢が作られているべきでは・・・・?すると鉢の大きさありきで培養するという、より高度な培養を求められる事になりますが、もしもそれを実践すれば、論理構造としてブレる事なく一本の線で繋がります。逆に言えば既存の盆栽では銘品であろうと床の間に置いた瞬間に「何かがおかしい感」を否めないものです。

あまり細かい事に気にし過ぎては大変ですし、それ以外が間違っていると思いませんが、そういうアプローチがあって然るべきです。

盆栽界は雑然とし過ぎているのかもしれません。

仕切り直してリライトを開始します。この記事に検索経由で辿り着いた皆さんは『茶の湯』を嗜んでいらっしゃることかと思います。そしてそれなりのご家庭で育った皆さんでしょう。こんな事をこの時代に突き詰めて考えようなんて人はご両親がよほどしっかりした方かと思います。

結論を先に言ってしまうと、盆栽界隈において『真行草』との言葉を聞くことはありません。和の美の世界のジャンルですがそういう感覚で物事を捉えておらず、和風建築の基本的様式ともシンクロしておりませんし、ただのイジり趣味化しているような気がします。そのような意味では『盆栽とは和風っぽい文化』と言えると思います。純和風と言えるか?広い視野で分析すればとても言えないと思います。

筆者の理解では、まずは和風の建築物が基本として存在して・・・書院風作り=真、草庵風又は数寄屋風作り=草。その中間=行・・・・こんな風に三つの概念に分かれる事になります。

それぞれの床の間なりの空間において、調和する盆栽があって然るべきであり、それを目指す挑戦があって然るべきですが、そんな挑戦に取り組んでいる人は・・・・ほぼいない事でしょう。そういう話を聞いた事がありません。

そもそも和風建築、基本的な様式の区別、床の間という空間について、現代の日本で説明出来る人がどれくらいいるのでしょうか?余程の建築士さん、余程の大工さん、よほどの銘木業さん、そして余程の施主さんや皆さんくらいでしょう。

例えば『草』の盆栽といえば、言うまでもなく侘び的であるべきですよね。草庵風、数寄屋風(=草)の茶室といえば、床柱などの各要素が、線が細いスタイリッシュな印象の意匠です。そんな空間に、豪快な雰囲気の盆栽を置くと『なんか違うよな・・・・』こんな風に思わないわけがありません。おのずとスタイリッシュな印象の樹形になる事でしょう。この日本において、令和の今にどれだけの草庵風、数寄屋風の茶室、家屋が存在するのか?そんな実態ですから、こんなことを自発的に思い浮かべる事が出来る盆栽人がどれだけいましょうか。

さて。盆栽における樹形スタイルにて『文人風』というものがありますが、大きさにもよりますが文人風の盆栽が草庵風、数寄屋風の空間と調和がとり易いのかな?と思います。畑で太らせたり、取り木をしたような諧謔的な雰囲気のものは、無理をさせすぎてしまっているので侘び的という雰囲気はゼロですよね。栄養をバンバン与えた樹よりも、栄養を極限まで絞ったようなストイックな木になりましょうか。

針金掛けした痕跡が残っているものはどうなのでしょうか。議論が必要でしょう。

お茶室の床柱との調和を考えてみるのも良いかもです。例えば、お茶室の床柱が皮付きの赤松丸太だったとしましょう。考えすぎかもしれませんが、赤松は平地に生えている木。床柱と言えば精神性の中心と言える御柱のような存在ですから、おのずとその空間は平地を意味している事になろうかと思います。

すると、その床の間に五葉松の文人木を置くと、五葉松は高所に自生している木になりますから、自然界における論理構造的な意味で調和が取れないのでは?と思うものです。季節にもよりますが、平地に多い木といえばコナラやクヌギなどの雑木が似合うような?赤松では、赤松and赤松となり、かぶっている事が気になりますが、まあ、悪くは無いのかもしれません。

※名前を失念してしまいましたが、東大の医科学研究所の近くにある公園にて、常時公開されているお茶室の床柱が赤松だったような気がします。

床柱が皮付きのヒノキであれば、山によくある木が似合うような?

床柱のセレクトは大変重いものです。雰囲気だけで選ばない方が良いですよね。

栗をなぐった床柱。それはもう野山によくある木になりましょう。そんな木を侘び的な雰囲気で仕立てた盆栽が似合う事でしょう。藪椿、茶の木、欅などなど、想像が膨らみますね。

草庵風の空間を前提に話を進めていますが、その空間に調和する事が絶対条件ですから、決して自由では無いはずです。

鉢合わせも考える必要が。鉢の大きさで木を細くも太くも見せる事が出来ます。これまで盆栽界で言われている事が、真行草を踏まえると通用しないケースもあるでしょう。

書院風作り(真)では、和み的な和鉢よりも角鉢などが似合いそうです。各式張った建築様式です。角鉢の古い木が似合いそうです。

絵が描かれている鉢。多くの場合で平地、野山、海沿い、高山などのロケーション、そして各ロケーションでの季節が描かれているものです。※鳥獣戯画などの動物物もある

鉢の絵柄と樹種も調和しているだけでなく、そのセットがさらに各建築様式、床柱などのレベルが高い要素とも調和しているべきです。するとかなり制限がある事になります。準備は最低でも一年以上前から始めておかねばならない事でしょう。一年程度の準備で済めば良い方です。数十年コースもあるでしょう。

簡潔に考察を重ねてみましたが、誰かが言っていなくても、黙って実践してみると良いでしょう。

現時点での盆栽界において鉢の大きさが雰囲気で作られていますが、書院風となると寸刻みで鉢が作られているべきでは・・・・?すると鉢の大きさありきで培養するという、より高度な培養を求められる事になりますが、もしもそれを実践すれば、論理構造としてブレる事なく一本の線で繋がります。逆に言えば既存の盆栽では銘品であろうと床の間に置いた瞬間に「何かがおかしい感」を否めないものです。

あまり細かい事に気にし過ぎては大変ですし、それ以外が間違っていると思いませんが、そういうアプローチがあって然るべきです。

盆栽界は雑然とし過ぎているのかもしれません。

2019-06-02 08:56

脳内メモ [盆栽のはなし]

川越銘木センターさん

への取材を通して

矢島清芳園さんでも取材ができました。

そしてプロではないものの多くの人に出会った。

和の美の世界は奥深く広い世界であり、

それぞれ表現が異なるものの

『エッセンス』はぶれることなく同じ。

矢島清芳園さんで昨日お伺いした事もまた素晴らしいものだった。

ここまでの僕の脳内を整理すると・・・・

そもそもは・・・・

茶の湯などは超上流身分の嗜みだった。お茶に限らず、盆栽にしろ、活け花にしろ、俳句にしろ。和の美のそのあたりの事は人口比率でいえば当時は1パーセント程度だったのか?床の間がある家に住んでいる人は極一部の身分の人のものだった。

金銭的もの

身分的なもの

心が豊か的なもの

この3つがセット。

和の美は心の豊かさであるものの、身分的なもの金銭的なものなどがセットになっていた。

それが江戸時代になり庶民の中からお金持ちが現れた。その人たちが金銭的に満たされ始めると、それまでは超上流身分の嗜みだった和の美の世界の事に手を出し始める。

床の間のある家を建てて、茶室を作り、茶道の先生を呼んでみたり、活け花の先生を呼んでみたり・・・・理由は現時点で分からないが時代が下り幕府が床の間を作る事を規制した時期もあった。

明治時代になり国が大きく変わり、一時期は床の間ブームがあった。

なお、古墳というものがあるが、大和朝廷時代は古墳の造営に法律があり身分相応の古墳をつくるように規制された。しかし時代がくだりそのルールが無効化すると庶民の間にちょっとした古墳ブームがあった事は各地のあまり価値がない古墳群などから推察される

明治、大正、昭和ときて、大戦があり戦後へ。高度成長期へ。建売住宅というビジネスモデルが始まり、床の間がある家が急増し、盆栽ブームなどもあり、和の美がかつてないほど庶民に広がるものの・・・・・

和の美の精神性や神髄などそのような『ソフト』の普及が追い付かなく、床の間が物置場所になってしまうなどあっという間に廃れてしまった。庶民の間では。

金銭的なもの

心の豊かさとがあり、心の豊かさという概念が忘れられた時代に突入したのが『平成』

現在では特権階級的な日本人でも

和の美の世界について考える人は極一部

明文化されたものはなく、和の美の世界は絶滅危惧種に

例えば盆栽では、『物』として扱われ、『物』として解説されてしまっている。

しかし本当は全ての事に『和の美から導かれる絶対的なルール』があり、師匠と生徒との間で体験を通して伝えあってきた。たそれが途絶えてしまっていた。

僕が先日公開した記事 盆栽と真行草は、以前は熟知している人がいた。矢島清芳園さんのお父様への取材でも『そんな話をしてくる人はどれくらいの時代ぶりかな』とすごく歓迎してくださりました。

そこで見えてきたのが『心の豊かさ』という概念。

平成になり、年収の高さやマンションの価格、株価などあくまでも金銭的な豊かさの話ばかりになってしまった。日本人の間で心の豊かさという概念が絶滅危惧種に

盆栽はそれでもコレクション的な趣味として残っているものの、和の美の世界のものであったのだが、『古典的』な精神性などを踏まえ語れる人はほとんどいなくなってしまっている。

矢島清芳園では、敢えて自分から語る事はしないまでも、尋ねてくだされば教えましょうというそこでも侘び的な精神性で教えてくださったのですが

ここまでの取材を一度まとめましょう。

『心の豊かさ』

このキーワードが一つのテーマ。矢島清芳園でこのキーワードがお父様から出てきた時に、衝撃を受けました。盆栽をどれだけ考えてきたのか。どれだけ俯瞰してきたのか。人生を通して盆栽に深くかかわってきた人だからこその重い言葉でした。

盆栽と真行草

盆栽と侘び寂び

それはほぼ絶滅種。でも、その考え方で盆栽を嗜んでいる人はこの世界にまったくいないわけではなかった。

ただし100人いないかも?数十人?数人?

への取材を通して

矢島清芳園さんでも取材ができました。

そしてプロではないものの多くの人に出会った。

和の美の世界は奥深く広い世界であり、

それぞれ表現が異なるものの

『エッセンス』はぶれることなく同じ。

矢島清芳園さんで昨日お伺いした事もまた素晴らしいものだった。

ここまでの僕の脳内を整理すると・・・・

そもそもは・・・・

茶の湯などは超上流身分の嗜みだった。お茶に限らず、盆栽にしろ、活け花にしろ、俳句にしろ。和の美のそのあたりの事は人口比率でいえば当時は1パーセント程度だったのか?床の間がある家に住んでいる人は極一部の身分の人のものだった。

金銭的もの

身分的なもの

心が豊か的なもの

この3つがセット。

和の美は心の豊かさであるものの、身分的なもの金銭的なものなどがセットになっていた。

それが江戸時代になり庶民の中からお金持ちが現れた。その人たちが金銭的に満たされ始めると、それまでは超上流身分の嗜みだった和の美の世界の事に手を出し始める。

床の間のある家を建てて、茶室を作り、茶道の先生を呼んでみたり、活け花の先生を呼んでみたり・・・・理由は現時点で分からないが時代が下り幕府が床の間を作る事を規制した時期もあった。

明治時代になり国が大きく変わり、一時期は床の間ブームがあった。

なお、古墳というものがあるが、大和朝廷時代は古墳の造営に法律があり身分相応の古墳をつくるように規制された。しかし時代がくだりそのルールが無効化すると庶民の間にちょっとした古墳ブームがあった事は各地のあまり価値がない古墳群などから推察される

明治、大正、昭和ときて、大戦があり戦後へ。高度成長期へ。建売住宅というビジネスモデルが始まり、床の間がある家が急増し、盆栽ブームなどもあり、和の美がかつてないほど庶民に広がるものの・・・・・

和の美の精神性や神髄などそのような『ソフト』の普及が追い付かなく、床の間が物置場所になってしまうなどあっという間に廃れてしまった。庶民の間では。

金銭的なもの

心の豊かさとがあり、心の豊かさという概念が忘れられた時代に突入したのが『平成』

現在では特権階級的な日本人でも

和の美の世界について考える人は極一部

明文化されたものはなく、和の美の世界は絶滅危惧種に

例えば盆栽では、『物』として扱われ、『物』として解説されてしまっている。

しかし本当は全ての事に『和の美から導かれる絶対的なルール』があり、師匠と生徒との間で体験を通して伝えあってきた。たそれが途絶えてしまっていた。

僕が先日公開した記事 盆栽と真行草は、以前は熟知している人がいた。矢島清芳園さんのお父様への取材でも『そんな話をしてくる人はどれくらいの時代ぶりかな』とすごく歓迎してくださりました。

そこで見えてきたのが『心の豊かさ』という概念。

平成になり、年収の高さやマンションの価格、株価などあくまでも金銭的な豊かさの話ばかりになってしまった。日本人の間で心の豊かさという概念が絶滅危惧種に

盆栽はそれでもコレクション的な趣味として残っているものの、和の美の世界のものであったのだが、『古典的』な精神性などを踏まえ語れる人はほとんどいなくなってしまっている。

矢島清芳園では、敢えて自分から語る事はしないまでも、尋ねてくだされば教えましょうというそこでも侘び的な精神性で教えてくださったのですが

ここまでの取材を一度まとめましょう。

『心の豊かさ』

このキーワードが一つのテーマ。矢島清芳園でこのキーワードがお父様から出てきた時に、衝撃を受けました。盆栽をどれだけ考えてきたのか。どれだけ俯瞰してきたのか。人生を通して盆栽に深くかかわってきた人だからこその重い言葉でした。

盆栽と真行草

盆栽と侘び寂び

それはほぼ絶滅種。でも、その考え方で盆栽を嗜んでいる人はこの世界にまったくいないわけではなかった。

ただし100人いないかも?数十人?数人?

2019-06-02 06:58

もみじ盆栽が開花・・・・ [盆栽のはなし]

もみじ盆栽(樹齢25年程度)に蕾が・・・・

そして開花しました。大変珍しいと思います。

もみじ盆栽 開花で検索してもヒットしません。

もしも受粉していれば種を採取できそうな?

仕事がかなり忙しく更新できていなかったり、様々フォローが遅れてしまっておりすみません。

とりあえず元気に生きています。

そして開花しました。大変珍しいと思います。

もみじ盆栽 開花で検索してもヒットしません。

もしも受粉していれば種を採取できそうな?

仕事がかなり忙しく更新できていなかったり、様々フォローが遅れてしまっておりすみません。

とりあえず元気に生きています。

2019-04-05 21:19

こまゆみ盆栽。樹齢70年前後? [盆栽のはなし]

仕事で盆栽町のほうへ。

ついでに某所へ寄りました。

そこで・・・・こまゆみ盆栽が販売スペースに置いてありました。

かなり古い樹なのは皮肌で分かります。根もゴツゴツしており、ただならぬ雰囲気。

価格は・・・・レゴブロックよりぜんぜん安い価格。どうしてこの古樹がこんな価格で?

鉢は駄物。500円もしないような。価格はそんなものだろうが鉢も古い。似合っている。

樹形は癖がなく自然体。針金の痕は一切無し・・・・

駄物と言われてしまうような鉢にただならぬ雰囲気の樹が立っている。

その空間には数百点の盆栽があったが、その樹が静かに圧倒的なオーラを放っている。

針金で無理やり捻じ曲げたような樹とか、カッターナイフでキズをつけて無理やり古く見せようとしている上辺だけの樹ではない・・・・むしろ、樹齢の割には細い印象。あえて時の流れを遅らせようとしているかのような。

僕はもう新しい盆栽は購入しないと周囲に宣言済み。

しかし・・・・この盆栽だけは僕が継ぐべきだ・・・・そう思う何かがありました。

ここまで一人の盆栽士さんが育ててきたのか?いや、かなり古い。数人を経ているかもしれない。

価格が安すぎないか?こんな価格では超初心者が買っていき、枯らしてしまうのではないか?

・・・・僕なら大丈夫なはずだ。とりあえず僕が引き取り、次の適任者と出会うまで、僕が手入れをするべき。

最近では台湾経由で中国に輸出される事が多い。この古樹を海外に渡らせてはいけない。

ついでに某所へ寄りました。

そこで・・・・こまゆみ盆栽が販売スペースに置いてありました。

かなり古い樹なのは皮肌で分かります。根もゴツゴツしており、ただならぬ雰囲気。

価格は・・・・レゴブロックよりぜんぜん安い価格。どうしてこの古樹がこんな価格で?

鉢は駄物。500円もしないような。価格はそんなものだろうが鉢も古い。似合っている。

樹形は癖がなく自然体。針金の痕は一切無し・・・・

駄物と言われてしまうような鉢にただならぬ雰囲気の樹が立っている。

その空間には数百点の盆栽があったが、その樹が静かに圧倒的なオーラを放っている。

針金で無理やり捻じ曲げたような樹とか、カッターナイフでキズをつけて無理やり古く見せようとしている上辺だけの樹ではない・・・・むしろ、樹齢の割には細い印象。あえて時の流れを遅らせようとしているかのような。

僕はもう新しい盆栽は購入しないと周囲に宣言済み。

しかし・・・・この盆栽だけは僕が継ぐべきだ・・・・そう思う何かがありました。

ここまで一人の盆栽士さんが育ててきたのか?いや、かなり古い。数人を経ているかもしれない。

価格が安すぎないか?こんな価格では超初心者が買っていき、枯らしてしまうのではないか?

・・・・僕なら大丈夫なはずだ。とりあえず僕が引き取り、次の適任者と出会うまで、僕が手入れをするべき。

最近では台湾経由で中国に輸出される事が多い。この古樹を海外に渡らせてはいけない。

2019-03-23 22:31

ケヤキの水栽と回復基調 [盆栽のはなし]

今日は美容室に行ってきました。

仲良しの美容師さんのお店なのでノンビリと良い時間を過ごせました。

久しぶりにカット。今夏は闘病していたのでやっとかないました。

まだまだ夏の蒸し暑さが残っていますが、だいぶ体調が良くなってきました。

今回の闘病の経緯は分かりやすくまとめて公開予定です。

そして、帰ってきてこんなものを撮影しました。

軽妙洒脱な雰囲気。

仲良しの美容師さんのお店なのでノンビリと良い時間を過ごせました。

久しぶりにカット。今夏は闘病していたのでやっとかないました。

まだまだ夏の蒸し暑さが残っていますが、だいぶ体調が良くなってきました。

今回の闘病の経緯は分かりやすくまとめて公開予定です。

そして、帰ってきてこんなものを撮影しました。

軽妙洒脱な雰囲気。

2018-09-03 15:58

ケヤキを水耕栽培で涼しげに [盆栽のはなし]

オマケ

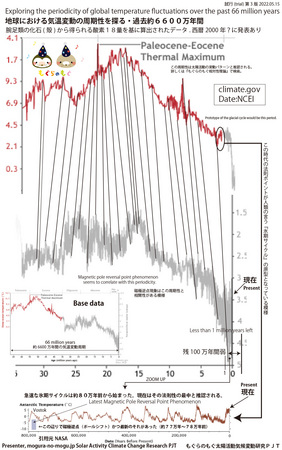

現代の温暖化なる現象の主因について

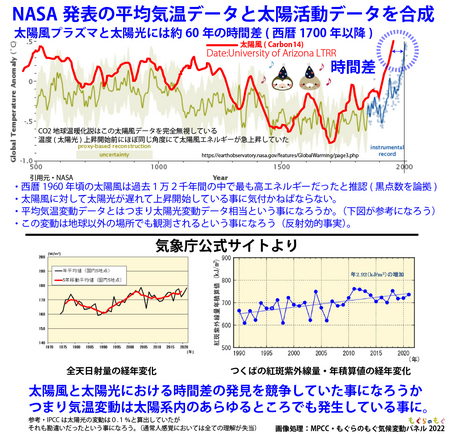

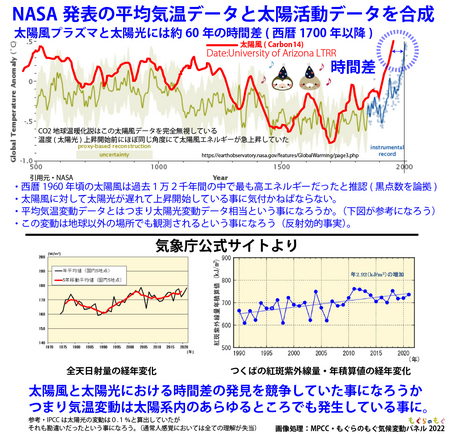

太陽風(プラズマ)に対して・・・・太陽光の上昇が約60年遅れていた模様です。

詳しくは上図をどうぞ♪

『謎のライダー』

みなさんこんにちは。もぐらのもぐ作者は療養のため休業中だ。

という訳で俺がしばらく代理で更新する。

今日はケヤキを水耕栽培で育てる遊びを公開する。

種から発芽させたものを瓶に移し

当初はアルミホイルで遮光して、毎日少しずつ穴を開けて

ゆっくりと環境をチェンジさせるという地道な遊びだ。

注意点は発芽させた後に明るい日陰で育てる事。

そして鉢受けを用意しておき、水に浸すように育て始める。

夜になったら鉢受けの水は破棄。毎朝補充して水浸し環境に慣れさせておくこと。

4月上旬に発芽させて6月上旬に瓶に移した・・・・・

梅雨の湿度を利用しようと企むも今年は干ばつ。失敗を覚悟したが・・・・

まあこのような結果だ。

瓶に移した後は明るい日陰で育てる事。

アルミホイルを完全に剥がすまでは50日ほどを目安にする事。

下の方から剥がしていく。そうすれば環境の変化に対応する事だろう。

風通しは屋内でも大事だ。霧吹きで葉に水分補給を忘れるな・・・・

これは個人的な印象だがケヤキは水耕栽培に向いている気がする・・・・

やはり生命力が強い樹だ・・・・

つっかえ棒のように出ている枝は意図的だ・・・・

今回は最大限慎重に事を進めた。ケヤキの葉が八枚以下の実生個体であれば工程をかなり簡素にしても大丈夫な印象を持っている。

工程に関して更新がある事を予告しておく。

それじゃあまたな。

──────────────────────────────────────────────────

【突然ですがPR】

なんと・・・・我々が太陽活動の法則性を発見し発表しております♪ あとで関連記事も見てね!ガチだよ!

喰らえ!脳天パイルドライバーw

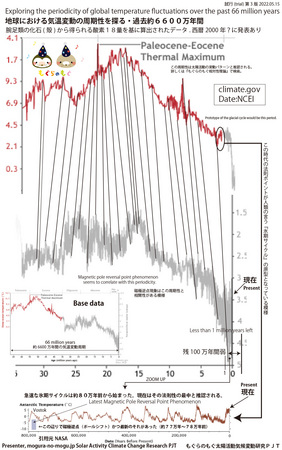

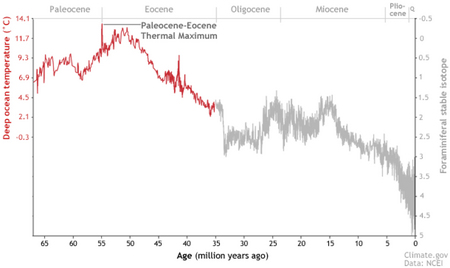

地球の気温変動・過去約6600万年間

恐竜絶滅以降の地球においては、約3300万年の周期が確認される。

こちらが基データ。この周期性とはすなわち『太陽活動の変動パターン(熱核融合パターン)』と推認される。

──────────────────────────────────────────────────

現代の温暖化なる現象の主因について

太陽風(プラズマ)に対して・・・・太陽光の上昇が約60年遅れていた模様です。

詳しくは上図をどうぞ♪

『謎のライダー』

みなさんこんにちは。もぐらのもぐ作者は療養のため休業中だ。

という訳で俺がしばらく代理で更新する。

今日はケヤキを水耕栽培で育てる遊びを公開する。

種から発芽させたものを瓶に移し

当初はアルミホイルで遮光して、毎日少しずつ穴を開けて

ゆっくりと環境をチェンジさせるという地道な遊びだ。

注意点は発芽させた後に明るい日陰で育てる事。

そして鉢受けを用意しておき、水に浸すように育て始める。

夜になったら鉢受けの水は破棄。毎朝補充して水浸し環境に慣れさせておくこと。

4月上旬に発芽させて6月上旬に瓶に移した・・・・・

梅雨の湿度を利用しようと企むも今年は干ばつ。失敗を覚悟したが・・・・

まあこのような結果だ。

瓶に移した後は明るい日陰で育てる事。

アルミホイルを完全に剥がすまでは50日ほどを目安にする事。

下の方から剥がしていく。そうすれば環境の変化に対応する事だろう。

風通しは屋内でも大事だ。霧吹きで葉に水分補給を忘れるな・・・・

これは個人的な印象だがケヤキは水耕栽培に向いている気がする・・・・

やはり生命力が強い樹だ・・・・

つっかえ棒のように出ている枝は意図的だ・・・・

今回は最大限慎重に事を進めた。ケヤキの葉が八枚以下の実生個体であれば工程をかなり簡素にしても大丈夫な印象を持っている。

工程に関して更新がある事を予告しておく。

それじゃあまたな。

──────────────────────────────────────────────────

【突然ですがPR】

なんと・・・・我々が太陽活動の法則性を発見し発表しております♪ あとで関連記事も見てね!ガチだよ!

喰らえ!脳天パイルドライバーw

地球の気温変動・過去約6600万年間

恐竜絶滅以降の地球においては、約3300万年の周期が確認される。

こちらが基データ。この周期性とはすなわち『太陽活動の変動パターン(熱核融合パターン)』と推認される。

──────────────────────────────────────────────────

2018-08-21 13:12

盆栽受難の夏・・・・ [盆栽のはなし]

ひえ~っ。

過去の文献で言う処の『堪暑』です。

今年は闘病中なのですごく堪えます。

盆栽は一切枯れていませんが、きっと盆栽ちゃん達も一生懸命に闘っている事でしょう。

僕は特殊な培養法を開発中であり、数年様子を見て世間に公開予定なのですが、面倒が割と楽になる方法なのです。その方法が無ければ今年はさすがに辛いものがあったでしょう。

全ての樹種には向いていないのですが、ケヤキやエノキ、モミジ、カエデ、などなどには向いております。雑木ですね。松柏系は樹種によります。イチイ辺りは向いてるかな?そんな事を陰で進行中なのでお楽しみにです。

寒冷紗は盆栽の必須装備ですね。それは間違いないです。

涼しくなってきたら盆栽画像を公開します。盆栽系記事を楽しみにしているアクセス者さんには今年はご迷惑をお掛けしてしまいます。秋になったら画像満載で更新しますね。

ジャイアントセコイアはすくすく育っています。鹿沼土培養法を発見しましたが、やはり間違い無いようですよ。

過去の文献で言う処の『堪暑』です。

今年は闘病中なのですごく堪えます。

盆栽は一切枯れていませんが、きっと盆栽ちゃん達も一生懸命に闘っている事でしょう。

僕は特殊な培養法を開発中であり、数年様子を見て世間に公開予定なのですが、面倒が割と楽になる方法なのです。その方法が無ければ今年はさすがに辛いものがあったでしょう。

全ての樹種には向いていないのですが、ケヤキやエノキ、モミジ、カエデ、などなどには向いております。雑木ですね。松柏系は樹種によります。イチイ辺りは向いてるかな?そんな事を陰で進行中なのでお楽しみにです。

寒冷紗は盆栽の必須装備ですね。それは間違いないです。

涼しくなってきたら盆栽画像を公開します。盆栽系記事を楽しみにしているアクセス者さんには今年はご迷惑をお掛けしてしまいます。秋になったら画像満載で更新しますね。

ジャイアントセコイアはすくすく育っています。鹿沼土培養法を発見しましたが、やはり間違い無いようですよ。