Notice of Renewal・リニューアルのお知らせ [もぐらのもぐ相対性理論]

Thank you for your patience.

We have renewed the website run by our mogura no mogu team.

http://www.solar-activity-is-repeated.com/

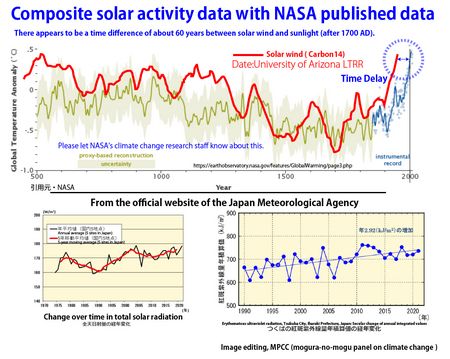

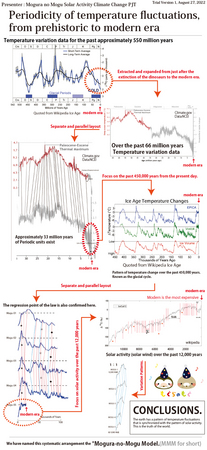

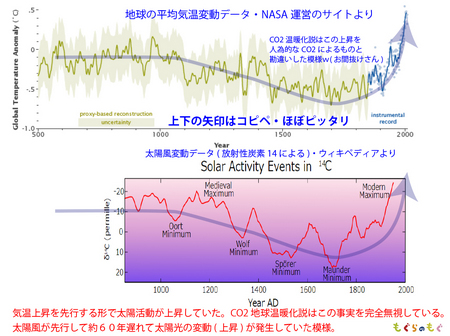

Composite solar activity data with NASA published data

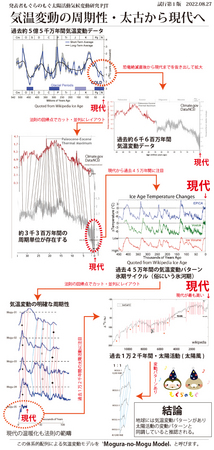

With this renewal, we have succeeded in presenting a rough model of solar activity and climate change.

We look forward to your access from all over the world.

This renewal implements a comment function using facebook.

We will not interfere with any comments submitted.

We are in a position to ask scientists around the world.

Do you have the courage to face reality?

Those who do not have the courage to do so should resign their positions.

That is all.

New

First Movie !

─────────────────────────────────

https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/11780/files/KJ00005461828.pdf

Latest Trial

The best study for this trial was published in the past.

Trial A is being edited based on the results of that study.

We have renewed the website run by our mogura no mogu team.

http://www.solar-activity-is-repeated.com/

Composite solar activity data with NASA published data

With this renewal, we have succeeded in presenting a rough model of solar activity and climate change.

We look forward to your access from all over the world.

This renewal implements a comment function using facebook.

We will not interfere with any comments submitted.

We are in a position to ask scientists around the world.

Do you have the courage to face reality?

Those who do not have the courage to do so should resign their positions.

That is all.

New

First Movie !

─────────────────────────────────

https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/11780/files/KJ00005461828.pdf

Latest Trial

The best study for this trial was published in the past.

Trial A is being edited based on the results of that study.

2022-09-04 06:07

nice!(5)

バタバタしてます。すみません [もぐらのもぐ相対性理論]

みなさん、こんにちは。

先行でこのデータを公開します。

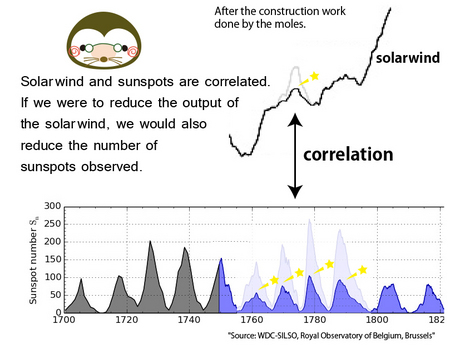

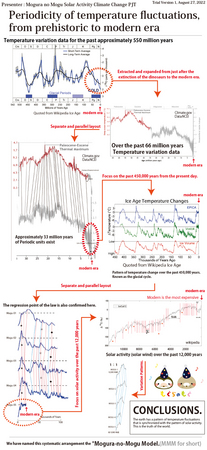

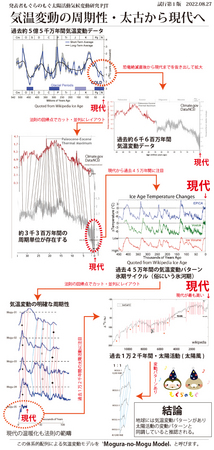

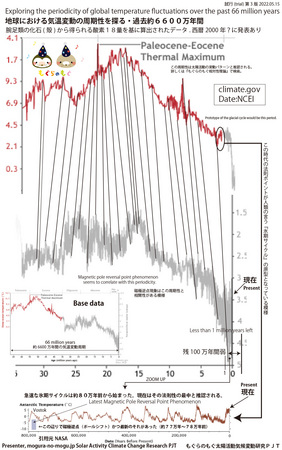

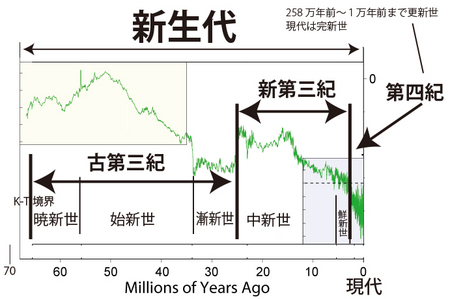

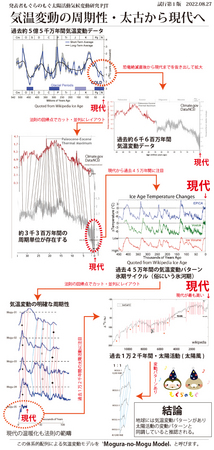

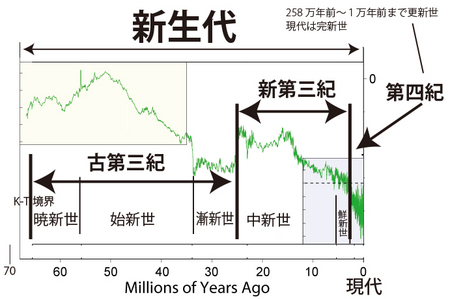

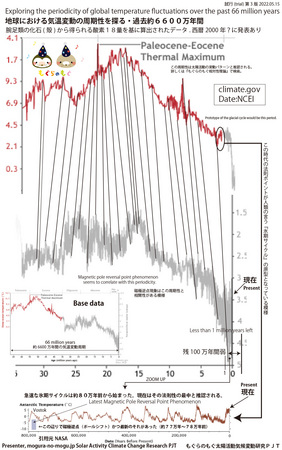

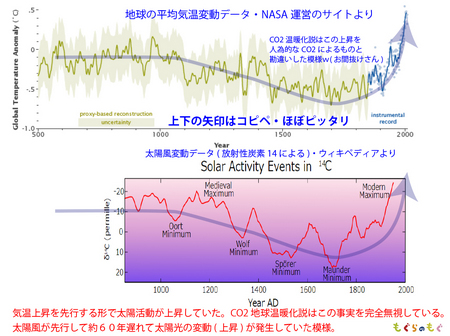

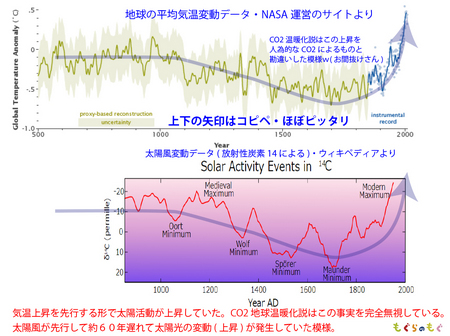

地球の気温変動・太古から現代へ。わかりやすいまとめ。

※クリックorタップで拡大します。

今回愛称も公開します。〝もぐらのもぐモデル〟と呼んで下さい。

2022-08-27 15:40

nice!(6)

【太陽黒点】サイクル25の予測(2022.02.18更新版) [もぐらのもぐ相対性理論]

★当サイト的PR★

当ページの内容は、少々古いものとなります。

最新の発表は当サイト内下記記事にてどうぞ★

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2024-03-06-mogu-riron?1710832761

もぐらのもぐ特殊相対性理論 ver.7

最大限に、簡潔に、太陽活動や気候変動なるものについて論じています!

オマケ

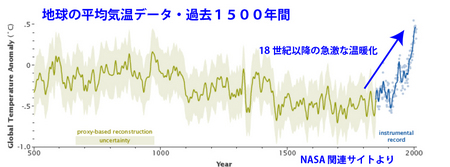

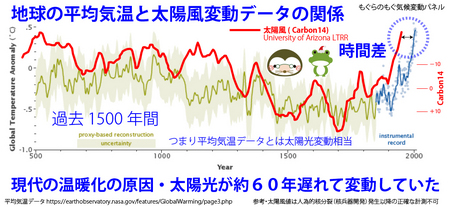

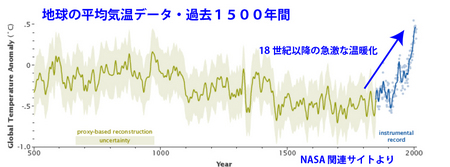

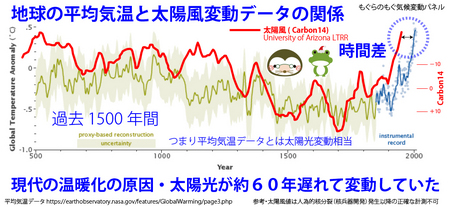

現代の温暖化なる現象の主因について

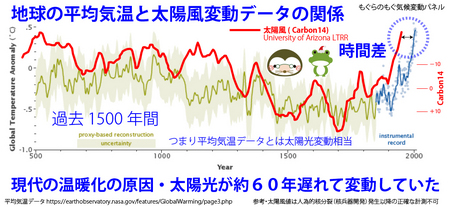

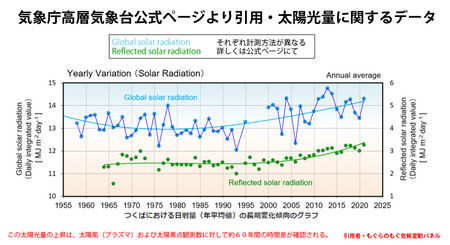

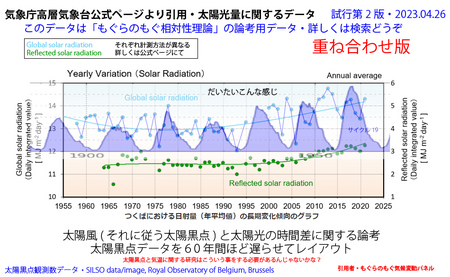

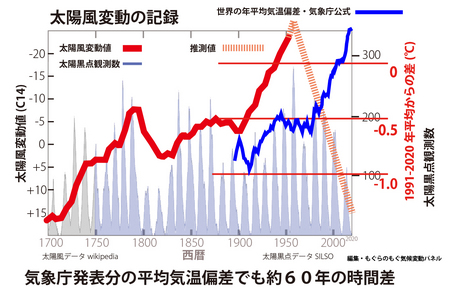

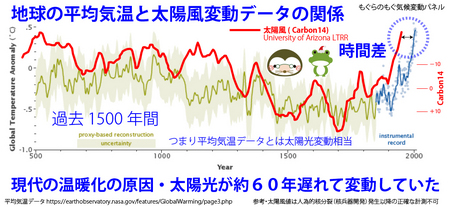

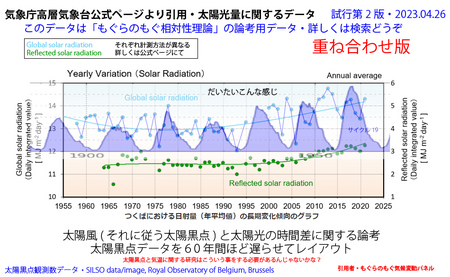

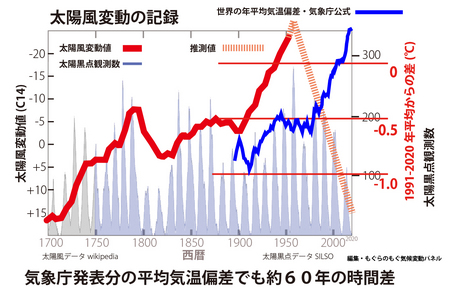

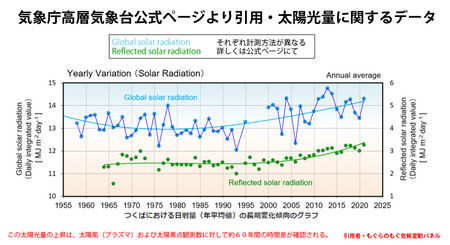

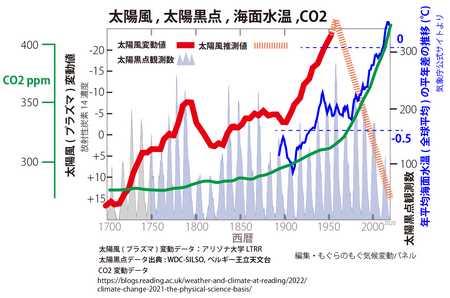

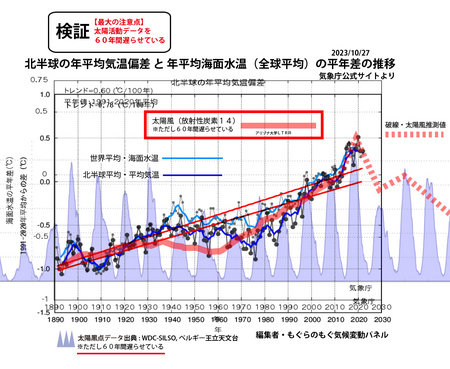

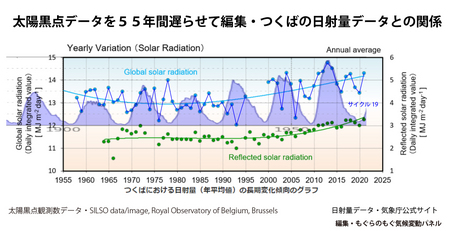

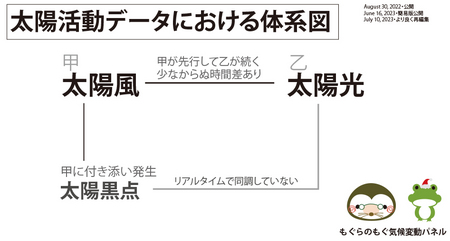

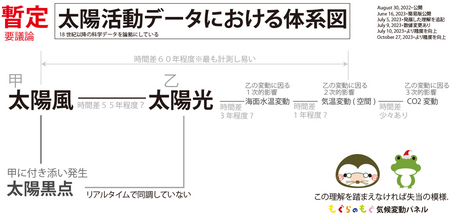

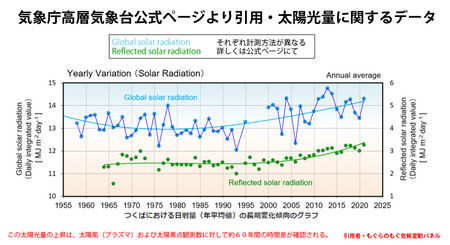

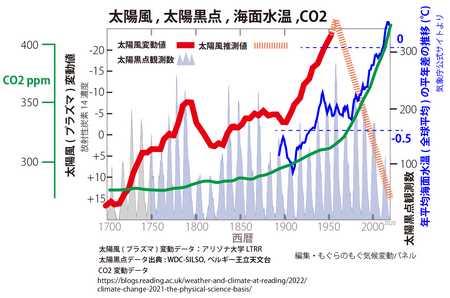

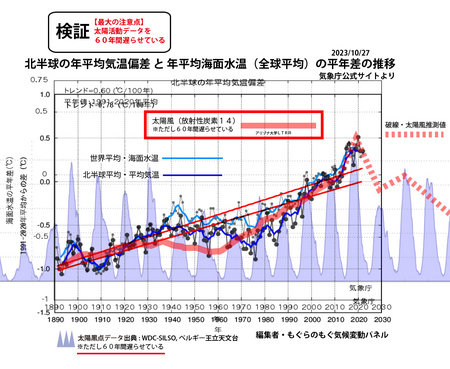

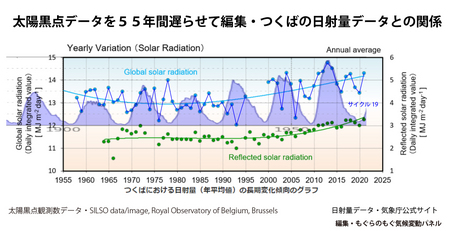

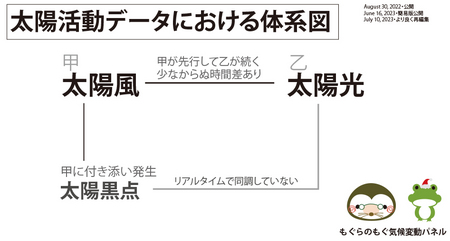

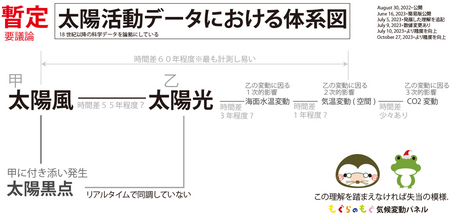

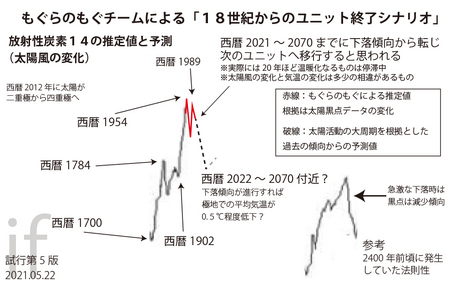

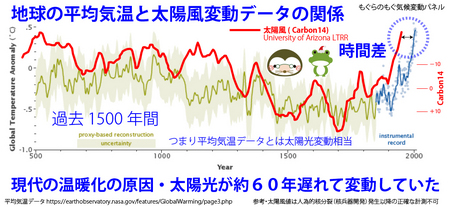

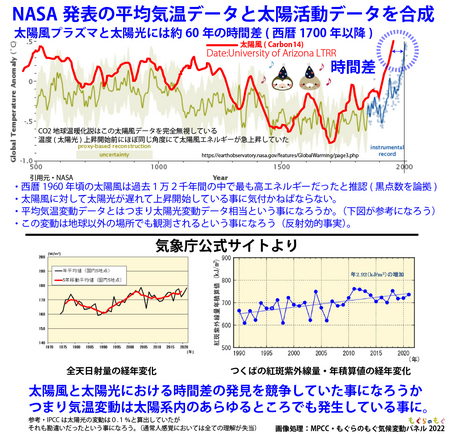

太陽風(プラズマ)に対して・・・・太陽光の上昇が約60年遅れていた模様です。

詳しくは上図をどうぞ♪

現代の温暖化なる現象は、太陽風と太陽光の時間差が主因だったという事になりましょう。

気付いてしまえばそれだけの事でした。あ~ららw

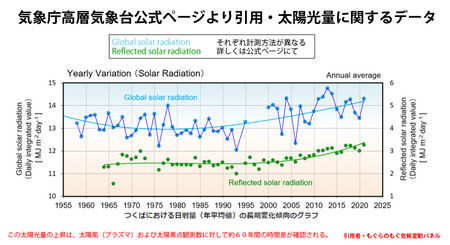

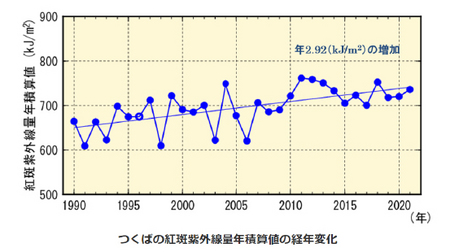

一例・気象庁高層観測所公式ページより。実測データ

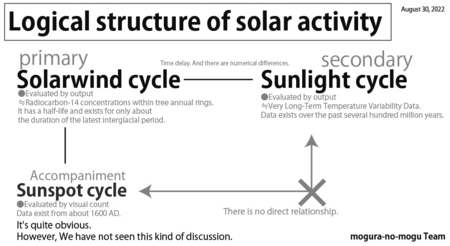

当ページは太陽黒点がメインテーマ。では、このページでは少々難しいミックスデータをどうぞ

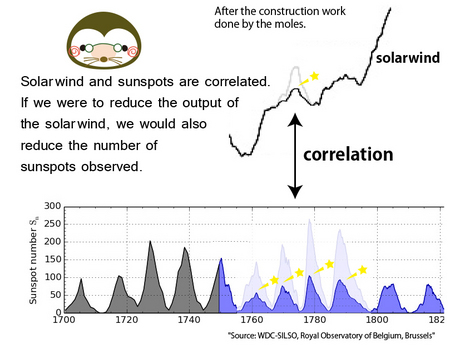

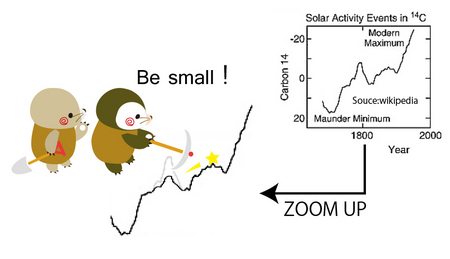

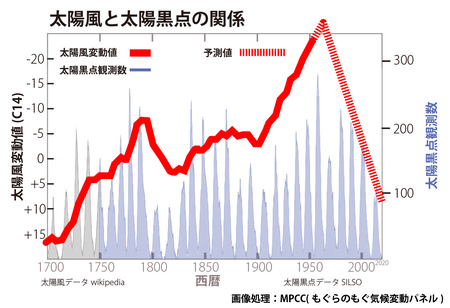

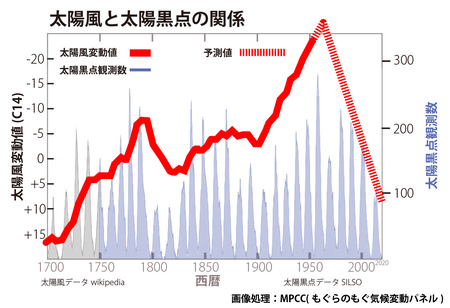

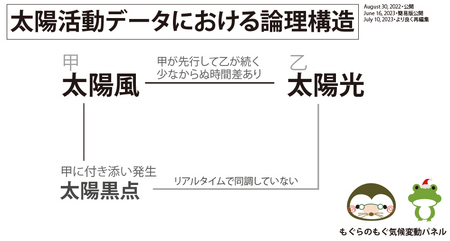

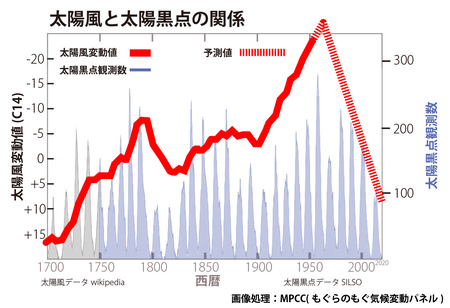

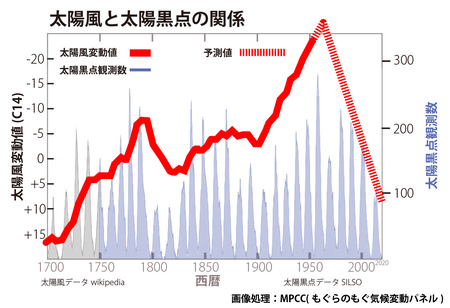

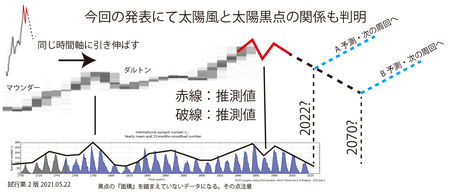

太陽風(プラズマ)と太陽黒点データは、おおよそリアルタイムで同調しています。

上の関係をどうぞ。納得しましたか?

上のデータは言うまでもなく太陽光に関するデータを盛り込んでいません。次のデータをどうぞ

太陽黒点観測数データを60年間ジャスト遅らせてレイアウトしてみました。

西暦1900年を西暦1960年にスライド。その結果がこちらです。如何でしょうか?気象庁高層観測所が描画した太陽光量の変動平均値のカーブは太陽黒点観測数の数十年単位の推移とシンクロしているかのように変動しています。って当たり前な事なんですけどね。

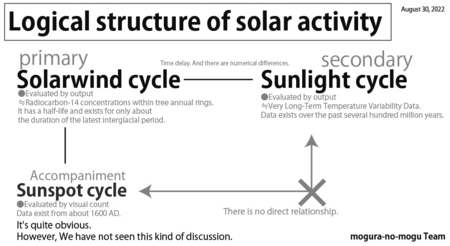

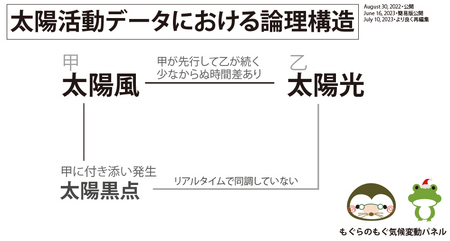

驚いている場合ではありません。すかさずこんな図式を書き上げるべきです。

太陽活動データにおける論理構造というものが『反射効的』に立ち上がるわけです。

自然科学分野の学者さんは洞察力を磨いた方が良いと思います。こんなデータを素人に出されてしまうなど危機感を持った方が良いのではと思いますが・・・・

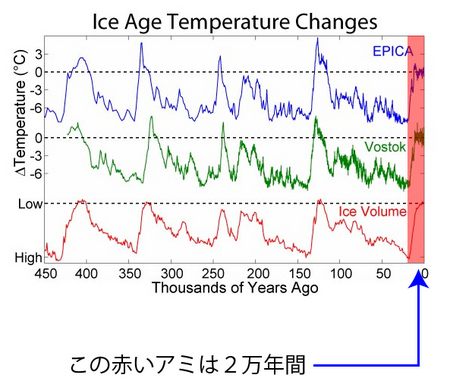

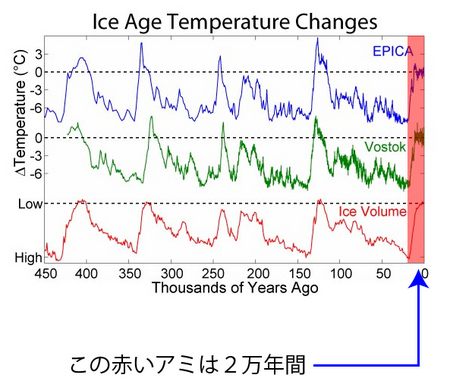

太陽風(プラズマ)変動データはこのような形で2万年間の様子が判明

南極氷床コアより。氷期サイクルとは太陽活動の周期性に因るものだったと判明。そりゃそうやね

ミランコビッチサイクル説も大嘘だった事が判明

以上の太陽光の時間差に関する件はより突っ込んで検証しています。

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2023-07-01-minna-de-kangaeyou-mogu

太陽黒点データのより正しい利用法をどうぞ

ここで筆者が論じた事は極めて当たり前なことを述べているだけです。

こんなことを世界中の誰も指摘しないのはどうしてでしょうか?

こんな事は四六時中こんなことを考えていれば必ず思い至る結論でしょう。

こんな簡単な話じゃないですか?筆者は揶揄(からか)われているのでしょうか?

うーん。なんなんでしょうね。さっぱりわかりません。

2023年4月1日メッセージ

以上は最新の発表より。以降の内容は古いのでサイクル25に関する最新の理解はしばし待たれよ

色々と面白い事に気付いてるけど更新するエネルギーが切れてしまったのでやる気出るまでまっててやでw

以降の内容は目を通さなくて良いでしょう。次元違いの事を言い始めると思います

サイクル25予測に関する図版を追加しておいてやったやで。

2022.07.12

皆様へ

2022年2月18日

太陽黒点サイクル25に関する予測記事です。公開日は2021年2月11日でした。

その後分析が目覚しく進みました。そこで見えてきた『サイクル25』が意味するものは・・・・・現時点で人類がイメージするものを超越するものです。という訳で最新の理解を踏まえてリライトしたのが以降の内容です。

先に言っておきますが食事が喉を通らなくなるほどショッキングだと思います。食事を済ませてからどうぞ♪

おまえらに教えてやんよ・・・・神は本当にいるのだと!にゃっはっはw 当該分野のレベルを爆上げしてやんよ♪ もぐらのもぐ無双劇場の始まり始まり〜♪

サイクル25の予測・・・・・それはサイクル1なんだってばよ・・・・・(ええーっ!)

それではいつもの

「常識で考えろ!」

ぱぱもぐ教授

みなさん、こんにちは。こちらの記事は常にそれなりのアクセス数を記録しております。おそらくは検索経由での来訪者さん(=初めての来訪)だと推認されます。

そもそも・・・・最新の理解を踏まえて、2022年2月に、当ページ内容を更新すると予告しておりました。ですから初めての来訪者さんでも理解できる展開を踏まえて最新の理解をバッチリと更新致しました。※更新済

なお、これまで我々は『もぐらのもぐ太陽活動気候変動研究プロジェクトチーム』と名乗ってまいりました。

しかし『もぐらのもぐ気候変動問題裁判所』こんなネーミングの方が面白いのかな?と、考え始めております。いかがでしょうか。研究というよりも厳格な審理を続けているのでは?と自覚し始めています。

健常的な感覚による分析の積み重ね・・・・。サイクル25が意味することは!?宇宙の事、太陽の事、自然史、さらには人類史が大好きな皆さんは「うおー!」と叫ばずにいられない事実を連発させて頂きます。10ヶ月程度脳内に溜め込んでいた事を放出しますので常連さんにすれば豊作記事となりましょう。

我々は当たり前な理解しか示しません。極めて当たり前な考え方を繰り返すだけでこんな事が分かるものです。当該分野においては天才というほどの能力は必要ありません。淡々と常識的な思考を繰り返すだけで良いのです。裁判所の審理過程のような感覚で紐解けば良いのです。皆さんでも達する事が出来た理解でしょう。実際のところは平凡な理解の連続です。例えば100人の人がいれば常識的な感覚が通じない人が数人はいるものです。その数人以外の人が「それは十分ありえるね」という結論付けを繰り返しています。それが難しい事でしょうか?ところがそんな極めて当たり前なところでスベっているのが既存の理解です。ヤレヤレです。

それでは始めましょう。いつものあの言葉から

「常識で考えましょう!」

サイクル25の真の意味・・・・まずはこの件をリマインド

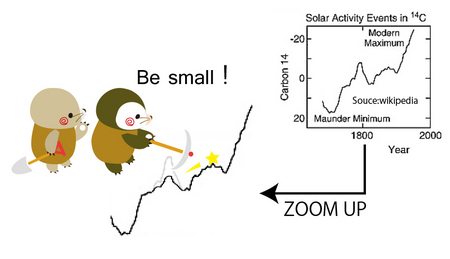

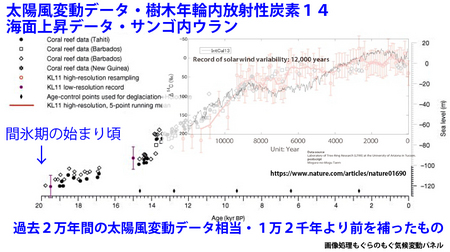

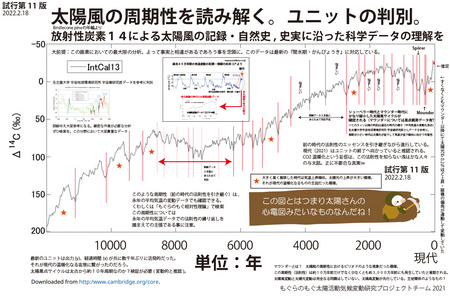

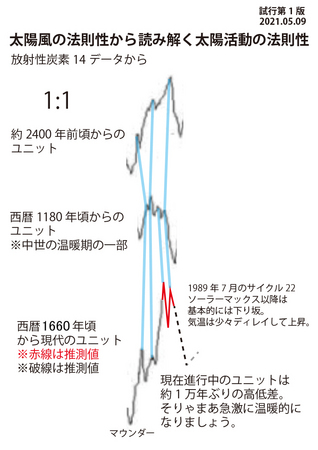

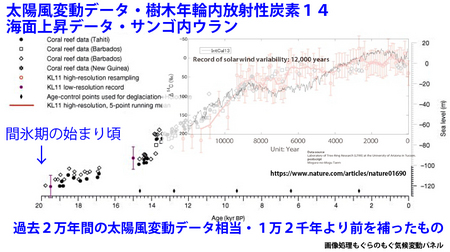

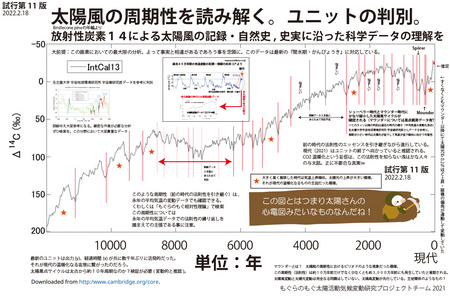

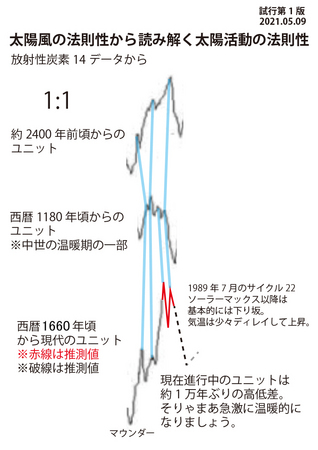

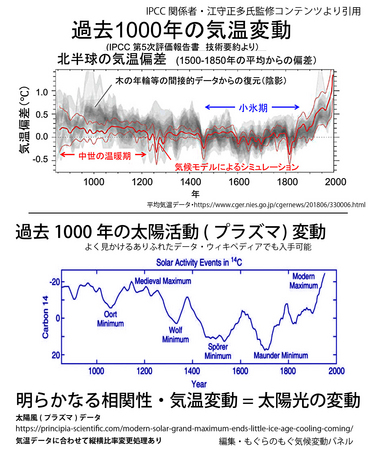

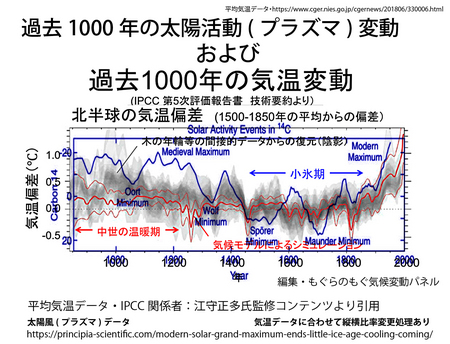

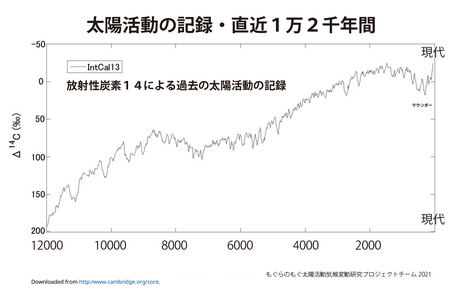

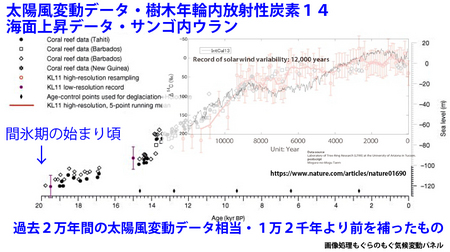

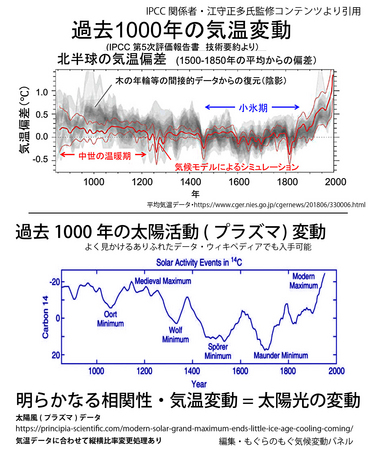

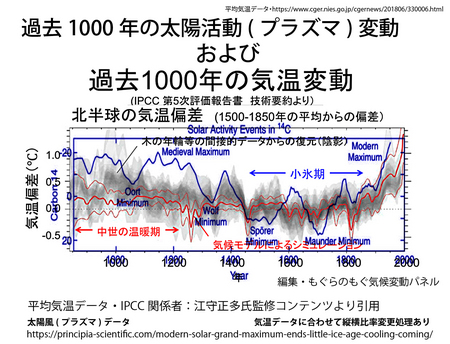

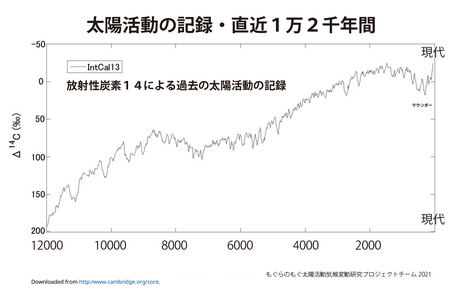

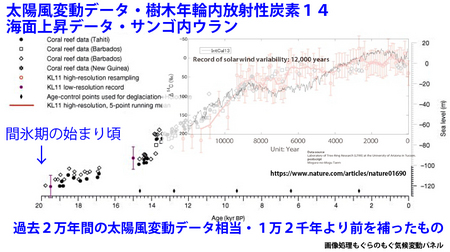

こちらのデータは、太陽風変動データ。現代から1万2千年間ほど遡っているデータです。海外のサイトさんから引用していますが、ブリュッセルコーンパインという大変長寿の樹種(樹齢4600年程度の固体が確認されている)の埋もれ樹も利用して、年輪に蓄積されていた放射性炭素14データに拠り発表されたデータです。

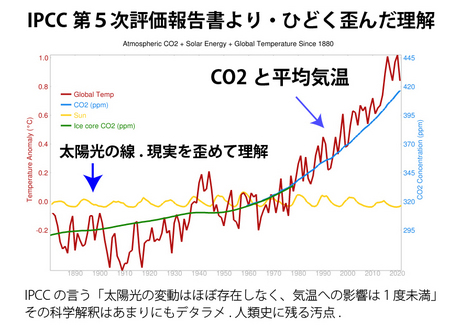

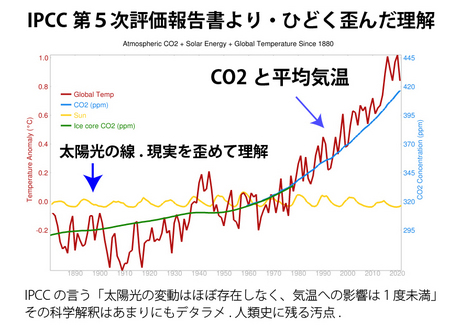

我々が2021年5月頃に海外サイトから引用しましたがそれが本邦初公開だったのだと思います。こんな大変重要なデータが本邦初公開という訳でCO2温暖化説にとってあまりにも都合が悪いデータなのでNHKの科学番組ですら忖度して触れないのでしょう。CO2温暖化説では(IPCCの評価報告書)、太陽活動の変動は0.01%以下の変動と結論付けています。太陽黒点データと太陽風データの区別がついていない様子であり首を傾げます。脳のレントゲン撮影や精神の健常性を臨床心理検査で調べた方が良いレベルの人々です。少なくとも太陽風変動は0.01%どころではない実態です。

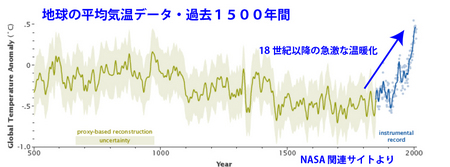

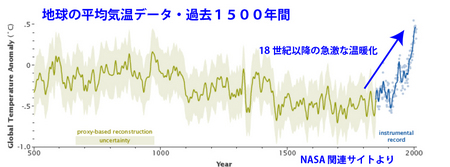

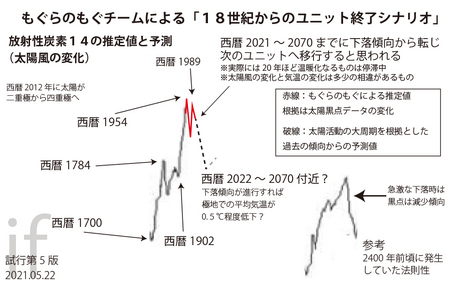

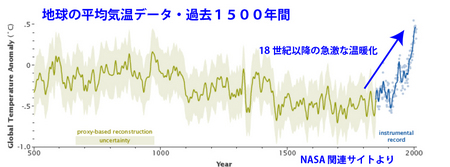

(現代は・・・・このスケールの中で最も高い付近。さらには18世紀以降に急激な上昇傾向。CO2温暖化説はこのデータの発表前に様々な事を勘違いしていた慌てん坊さんの妄想。人為的なCO2排出がこの太陽活動の上昇を起こし、その結果地球温暖化を発生させていると主張しているに等しい状況w なんとCO2人為的太陽活動上昇説にw)

太陽黒点サイクル25の真の意味を知るにはこのデータの正しい理解を踏まえる必要があります。

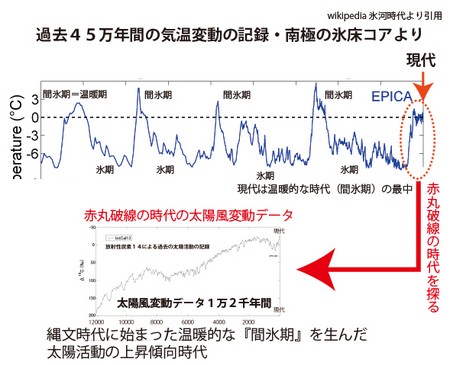

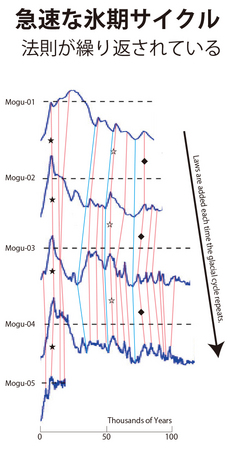

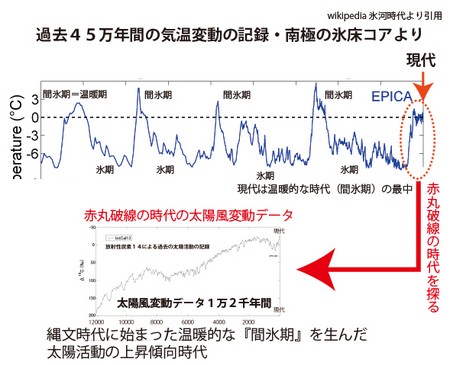

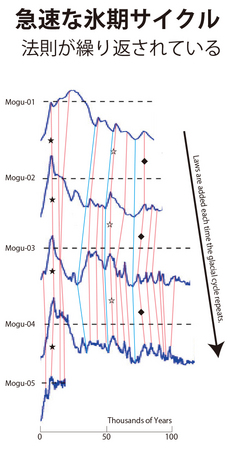

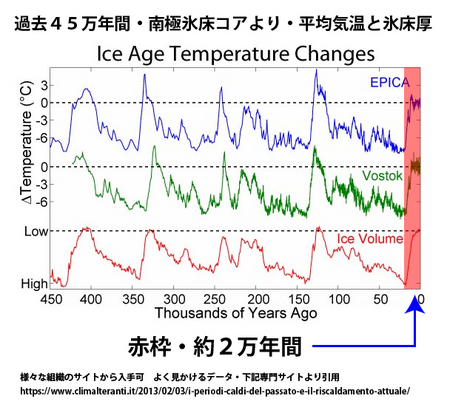

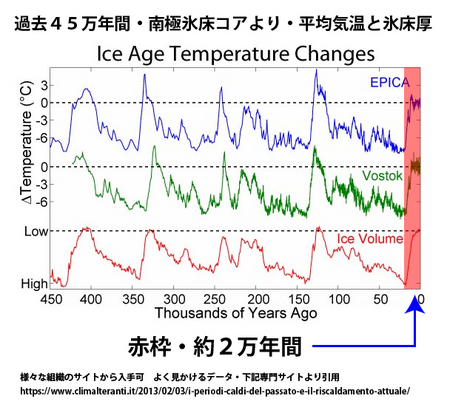

こちらは・・・・ウィキペディアより引用した、南極の氷床コアから得られた過去45万年間の気温変動データです。氷期サイクルと呼ばれる現象として知られていますね。

このうち・・・・・先ほどの太陽風変動データ1万2千年間分は、日本で言えば縄文時代途中から始まった温暖的な時代である『間氷期・かんぴょうき』に対応しています。※間氷期は進行中なので間氷期の途中経過的なデータになります。(一万年と二千年前から上がってる〜♪)

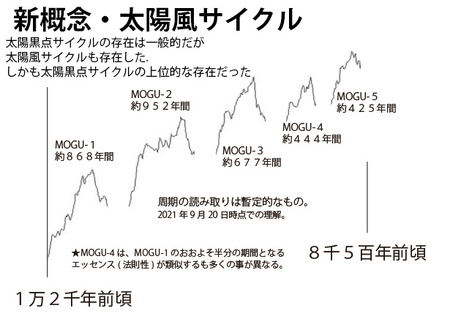

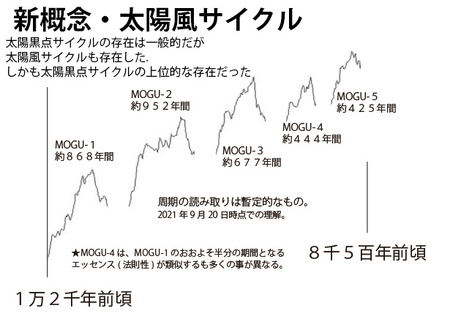

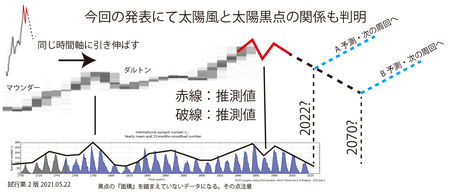

太陽風変動データを注意深く確認すると、周期性(法則の回帰点)が確認されます。

太陽活動(そのうち太陽風)の長期変動データの中にも法則性の単的な現われが・・・・・※分かりやすいポイントをピックアップしています

こちらも同じく

ただしこの理解だけでは客観性が薄いと言われてしまいましょう。しかし・・・・・

南極の氷床コアからの気温変動データでも周期性(法則の回帰点)が確認され、太陽風の変動と同調していると推認するに足る状況です。過去約6600万年間の海水温変動データにおいても、今回示した周期性と同調している事を我々の分析で明らかにしています(後述)。つまり永年の気温変動データとは、太陽光変動の指標であったと言える状況です。よく考えれば「そりゃそうだわ」としか言いようがありません。

今回はこの場面で示しましたが、この、端的な周期性は地球の気温変動を論ずるに『最も大事な理解』と言えます。しかし我々がこのように示すまでは誰も気づかなかったのですから、地球の気温変動に関する理解は大前提を踏み外したまま続いてきてしまったのです。こんな単純な原理を見出すチャンスは数十年もありました。

この事実に気づけば、実は全ての事実に気づいたも同然です。この端的な周期性とは一体何から生まれているのか?その原理を生み出しているであろう現象の探究へと向かえば良いのです。つまり間違いのない二歩目以降へと踏み出せます。(このデータは有名ですがなぜ誰もこのような形で周期性を示さなかったのか?それは我々の分析の範疇ではありません)

これまでは、この現象の発生理由としてミランコビッチサイクル説(地球の公転軌道が周期的に変動している云々)というもので説明され信じられていますが、我々レベルの審理で評価すればミランコビッチサイクル説は甚だ稚拙な論理構造です。あんな話を真顔で検討していたというのですから周囲にツッコミしてくれる人がいなかったのでしょうか。

ミランコビッチ氏は物理的な証拠や因果関係(いったい誰が地球の公転軌道をガクガクと周期性を持って変動させているのかな?)と、独自にこさえた自説に都合の良い方程式の、どちらが優先順位として高いか?そんな常識的な感覚が欠けていた事を否めないものです。ミランコビッチサイクル説はCO2温暖化主張者も妄信しているものです。そのどちらも優先順位がおかしいアスペルガー的な論理構造です。参考にどうぞ。

ちなみに氷期サイクルにおけるこの端的な周期性を定型発達者(いわゆる健常者)に見せると、「なんだ!そういう話だったのかよ!CO2温暖化はBAKA過ぎね!」と、一瞬のうちに多くの事を共感できるものです。「ほら、こういう事だよ」「なんだ、そんな事かよ」こんなふうに。

言葉で直接『氷期サイクルには端的な周期性(法則の回帰点)がありますよ。気温変動に関する最も大切なポイントですよ。』とは書き込んでありません。しかし言葉で言わなくともこの事実こそが気温変動に関する最も大切なポイントであるとデータが物語っております。直接言葉に書いてない事を察知するには空気読みスキル(常識的な感覚)が必須であり、その感覚を欠いていると正しい最初の一歩目を永久に踏み出せない事でしょう。この感覚を共感できないセグメントはこの理解に限らずに全ての箇所で頓珍漢な理解を繰り返してしまいましょう。残念ながらミランコビッチサイクル説やCO2温暖化を妄信しているセグメントはこの理解で一生涯躓き続ける事でしょう。

簡潔にまとめると『信念』と『確たる事実』は異なる事があります。ミランコビッチ氏は自分の信念に対して都合の良い方程式をこさえて『信念でしかない事実を、確たる事実のように他人に吹聴し始めてしまった』と言えます。定型発達セグメントはその論理構造のおかしさを瞬時に見抜く事が出来ます。

※ミランコビッチサイクル説およびCO2温暖化説は非常識な思考だ!との指摘は古くからあります。それがアスペルガーという定義と紐付けされる話であったと気づいている人は現時点でも少ないものです。

※CO2温暖化説は科学データを持ち出しているも不適切な利用を何の疑いもなく繰り返している。本人達としては「科学データを基にしているので科学の話だ」と言うものです。適切か?不適切か?その常識的な判断が出来ない方には科学データの取り扱いは難しい事だと思います。

────────────────────────────────

ここまでを軽くまとめ

諸事情あるご様子の皆さん

「うわ~!地球温暖化してる~!人類が工業発展してから急激に地球の気温が上昇しているぞ~!CO2が原因じゃね?デモを起こせ~!大騒ぎだ~!CO2排出をゼロにしろ~!気候変動も起きて大陸が沈む!地球と人類破滅の危機だ!」

※統合失調症の妄想っぽい。なおアスペルガーは統合失調症と誤診されやすい

フツー系のみなさん

「ふむふむ。永年の気温変動データには周期性(法則の回帰点)があって、太陽活動にも周期性があったんだな。って事は、太陽活動の周期性に沿って、その因果関係として気温変動にも周期性がある・・・・それだけの事か。CO2量をコントロールして惑星の気温をコントロールできるわけないじゃんw この宇宙には地球以外にも知的生命体がそれなりに存在するっぽい?。だとすると人類以上の超高度な知的生命体の存在も否定出来ないっぽい。もしも実在するとすれば、その知的生命体の惑星では超速レスポンスのCO2コントローラーを用いて惑星気温を恒久的に一定に保っているのだろうか?w CO2温暖化説、CO2気候変動説は致命的に想像力が欠けているよね。まあこんな事を人前で言えないけどさ」

現場の方々によると・・・・アスペルガーは想像力というものを著しく欠いてしまっている。と仰ります。CO2温暖化説も想像力というものをまるで欠いており、病識が無い人々が妄信し続けてしまい波紋を広げ続けているのでしょう。

みなさんのお友達はどちらのセグメントですか?

────────────────────────────────

【念のためリマインド】

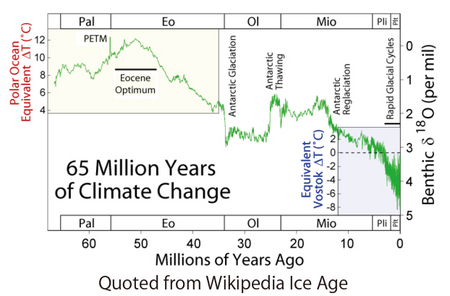

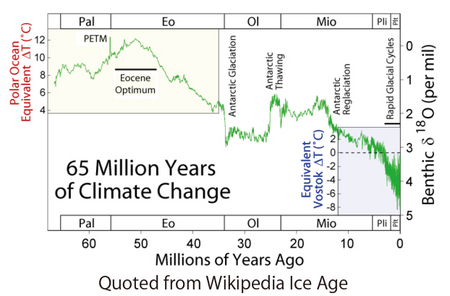

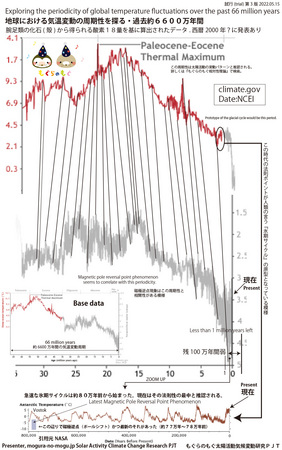

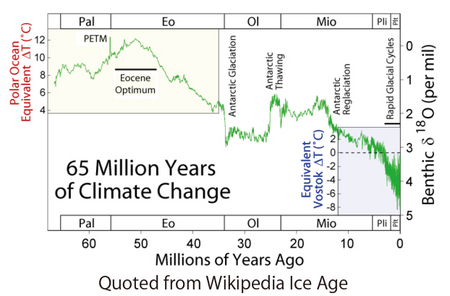

過去約6600万年海水温変動データ(より正しくは海底の水温)。このようにここでも明確な法則性の繰り返しが確認されます。ヤン・ヴァイツァー教授のチームにより腕足類の化石から酸素18濃度を測定したデータです。

※殻の化石・貝類と勘違いし易いので注意・腕足類はカンブリア紀に発生。現代でも生息。上のデータは腕足類の発生から始まっているという事に。海底付近に生息するゆえより正しくは海底付近の気温変動データ。地球の平均気温相当として解説される事も。

周期性(法則の回帰点)が確認されます。この二つの山で『新生代』が構成されています。現代の温暖化なる太陽活動のちょっとした急上昇時代の法則性は約3300万年前に原型となる時代があったはず・・・・この状況下ではおのずと達っしてしまう気づきです。

※約3300万年の周期単位。最終ステージに向かっている模様。終了したらどうなるのっと?今回はそういうテーマではないのでスルーしましょう。

このデータを見て世間の皆さんはどこに注意が向きますか?そして何をやろうと思いますか?「あれ?繰り返してるっぽい?」そこに注意が向きますよね。「地球の気温変動に周期性があった?そこ一番大事!じゃん!」と。

このデータには児童向け絵本のように懇切丁寧に「みなさ〜ん!地球の気温変動には周期性がありますよ〜!ほら、気づいて下さいね〜♪」こんな風に言葉として明記されていません。しかし・・・・ほぼ書いてあるに等しい状況です。直接書いてなかろうが・・・・人の表情を読むのと同じです。空気読みすれば良いのです。

CO2温暖化説は確かに客観性がゼロですが、そもそも論として健常側の心を読めていない集団の妄信と言えます。まずは他人の心を読めていないという自覚を持つべきでしょう。科学データの読み取りにおいて壊滅的に空気読みが出来ていません。一般社会でも常に問題を起こしている事でしょう。当然に自覚は無いでしょうが。CO2温暖化という嘘を真顔で吹聴し続ける・・・・それもメンタルヘルス的問題行動の類になりましょう。

地質学での見切りはいい感じだった模様です。我々が示した理解を踏まえて仕切り直すとより良くなるはず。元データはヤン教授が西暦2000年?に発表。上図のようなデータを日常で見かけないが素晴らしいデータを活かせていなかった証拠。CO2温暖化説の登場で人類は非健常的な学者が幅を利かせ健常的な学者は追いやられてしまう時代になってしまったのでしょう。アスペルガー的な奇妙な情報がまるで空気のように発信されている時代ですね。

NEW

一連の証明を一つのファイルにまとめてみました。

『体系的配列』というものになりましょう。

重ね重ねになりますが不毛な論争を終わらせる為に指摘します。CO2温暖化説に強烈に執着するアスペルガーの皆さんにはこのような明らかなる事実を見せても意識に届かずに「これは石油会社らの陰謀による捏造だ」などと頓珍漢な事を真顔で主張して聞き入れないものです。健常的な感覚であればこの事実は優先順位が高くこの事実を無視するなどあり得ないと分かるものですが・・・・・アスペルガーは常に前提の理解を誤り続けるので会話が通じないとは専門家のコメントです。この件は正に前提の理解から誤ってしまっている具体的事例となりましょう。このレベルの事実が意識に届かないのであれば何を言っても通じない事でしょう。議論する意味がありません。

健常的な感覚をお持ちであれば「事情は良く分かった」と、多くの事を語らずとも、多くの事を共感出来る事でしょう。しかしそうではないセグメントが嫌がらせ的なコメント投稿などを行なってくるものです。ご本人としては筋が通った行為なのでしょうが・・・・・厄介な現実です。

常識的な感覚を有していれば、こんな指摘をされてしまったら猛省してすぐに身の振り方をあらためるものですが、常識的な感覚を有していない彼らはケロリとしているものです。科学データでも日常でも空気読みが難しい模様です。

さて。リマインドした情報も踏まえて・・・・・

サイクル25の健常的な感覚での予測を。

その為に正しい最初の一歩目を越えてゆきましょう。(グッバイ♪ アスペルガー的とも言えるエキセントリックな考え方)

気温の永年変動データ、太陽風の長期変動データ。多くの点が一つの線で繋がりました。

それがおかしな事でしょうか?核心的な現象が存在して当然です。

この事実を無視してこの世界の全貌を掴めましょうか?

この事実に目を背ける者は科学者にはなれません。

常識人と非常識人(愚か者)とを2分する衝撃のプレゼンテーション、本格スタートです!

【良い子の皆さんへ】

【良い子の皆さんへ】

【良い子の皆さんへ】

ここで示した周期性。それを自分でも証明してみようという、良い子の皆さんへ

その際に注意すべきポイントがあります。それはこのページの最下段に

タイピングしておきますので、作業前に是非読んでくださいね。

ヒントは「空気読み」です。

当ページの内容は、少々古いものとなります。

最新の発表は当サイト内下記記事にてどうぞ★

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2024-03-06-mogu-riron?1710832761

もぐらのもぐ特殊相対性理論 ver.7

最大限に、簡潔に、太陽活動や気候変動なるものについて論じています!

オマケ

現代の温暖化なる現象の主因について

太陽風(プラズマ)に対して・・・・太陽光の上昇が約60年遅れていた模様です。

詳しくは上図をどうぞ♪

現代の温暖化なる現象は、太陽風と太陽光の時間差が主因だったという事になりましょう。

気付いてしまえばそれだけの事でした。あ~ららw

一例・気象庁高層観測所公式ページより。実測データ

当ページは太陽黒点がメインテーマ。では、このページでは少々難しいミックスデータをどうぞ

太陽風(プラズマ)と太陽黒点データは、おおよそリアルタイムで同調しています。

上の関係をどうぞ。納得しましたか?

上のデータは言うまでもなく太陽光に関するデータを盛り込んでいません。次のデータをどうぞ

太陽黒点観測数データを60年間ジャスト遅らせてレイアウトしてみました。

西暦1900年を西暦1960年にスライド。その結果がこちらです。如何でしょうか?気象庁高層観測所が描画した太陽光量の変動平均値のカーブは太陽黒点観測数の数十年単位の推移とシンクロしているかのように変動しています。って当たり前な事なんですけどね。

驚いている場合ではありません。すかさずこんな図式を書き上げるべきです。

太陽活動データにおける論理構造というものが『反射効的』に立ち上がるわけです。

自然科学分野の学者さんは洞察力を磨いた方が良いと思います。こんなデータを素人に出されてしまうなど危機感を持った方が良いのではと思いますが・・・・

太陽風(プラズマ)変動データはこのような形で2万年間の様子が判明

南極氷床コアより。氷期サイクルとは太陽活動の周期性に因るものだったと判明。そりゃそうやね

ミランコビッチサイクル説も大嘘だった事が判明

以上の太陽光の時間差に関する件はより突っ込んで検証しています。

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2023-07-01-minna-de-kangaeyou-mogu

太陽黒点データのより正しい利用法をどうぞ

ここで筆者が論じた事は極めて当たり前なことを述べているだけです。

こんなことを世界中の誰も指摘しないのはどうしてでしょうか?

こんな事は四六時中こんなことを考えていれば必ず思い至る結論でしょう。

こんな簡単な話じゃないですか?筆者は揶揄(からか)われているのでしょうか?

うーん。なんなんでしょうね。さっぱりわかりません。

2023年4月1日メッセージ

以上は最新の発表より。以降の内容は古いのでサイクル25に関する最新の理解はしばし待たれよ

色々と面白い事に気付いてるけど更新するエネルギーが切れてしまったのでやる気出るまでまっててやでw

以降の内容は目を通さなくて良いでしょう。次元違いの事を言い始めると思います

サイクル25予測に関する図版を追加しておいてやったやで。

2022.07.12

皆様へ

2022年2月18日

太陽黒点サイクル25に関する予測記事です。公開日は2021年2月11日でした。

その後分析が目覚しく進みました。そこで見えてきた『サイクル25』が意味するものは・・・・・現時点で人類がイメージするものを超越するものです。という訳で最新の理解を踏まえてリライトしたのが以降の内容です。

先に言っておきますが食事が喉を通らなくなるほどショッキングだと思います。食事を済ませてからどうぞ♪

おまえらに教えてやんよ・・・・神は本当にいるのだと!にゃっはっはw 当該分野のレベルを爆上げしてやんよ♪ もぐらのもぐ無双劇場の始まり始まり〜♪

サイクル25の予測・・・・・それはサイクル1なんだってばよ・・・・・(ええーっ!)

それではいつもの

「常識で考えろ!」

ぱぱもぐ教授

みなさん、こんにちは。こちらの記事は常にそれなりのアクセス数を記録しております。おそらくは検索経由での来訪者さん(=初めての来訪)だと推認されます。

そもそも・・・・最新の理解を踏まえて、2022年2月に、当ページ内容を更新すると予告しておりました。ですから初めての来訪者さんでも理解できる展開を踏まえて最新の理解をバッチリと更新致しました。※更新済

なお、これまで我々は『もぐらのもぐ太陽活動気候変動研究プロジェクトチーム』と名乗ってまいりました。

しかし『もぐらのもぐ気候変動問題裁判所』こんなネーミングの方が面白いのかな?と、考え始めております。いかがでしょうか。研究というよりも厳格な審理を続けているのでは?と自覚し始めています。

健常的な感覚による分析の積み重ね・・・・。サイクル25が意味することは!?宇宙の事、太陽の事、自然史、さらには人類史が大好きな皆さんは「うおー!」と叫ばずにいられない事実を連発させて頂きます。10ヶ月程度脳内に溜め込んでいた事を放出しますので常連さんにすれば豊作記事となりましょう。

我々は当たり前な理解しか示しません。極めて当たり前な考え方を繰り返すだけでこんな事が分かるものです。当該分野においては天才というほどの能力は必要ありません。淡々と常識的な思考を繰り返すだけで良いのです。裁判所の審理過程のような感覚で紐解けば良いのです。皆さんでも達する事が出来た理解でしょう。実際のところは平凡な理解の連続です。例えば100人の人がいれば常識的な感覚が通じない人が数人はいるものです。その数人以外の人が「それは十分ありえるね」という結論付けを繰り返しています。それが難しい事でしょうか?ところがそんな極めて当たり前なところでスベっているのが既存の理解です。ヤレヤレです。

それでは始めましょう。いつものあの言葉から

「常識で考えましょう!」

サイクル25の真の意味・・・・まずはこの件をリマインド

こちらのデータは、太陽風変動データ。現代から1万2千年間ほど遡っているデータです。海外のサイトさんから引用していますが、ブリュッセルコーンパインという大変長寿の樹種(樹齢4600年程度の固体が確認されている)の埋もれ樹も利用して、年輪に蓄積されていた放射性炭素14データに拠り発表されたデータです。

我々が2021年5月頃に海外サイトから引用しましたがそれが本邦初公開だったのだと思います。こんな大変重要なデータが本邦初公開という訳でCO2温暖化説にとってあまりにも都合が悪いデータなのでNHKの科学番組ですら忖度して触れないのでしょう。CO2温暖化説では(IPCCの評価報告書)、太陽活動の変動は0.01%以下の変動と結論付けています。太陽黒点データと太陽風データの区別がついていない様子であり首を傾げます。脳のレントゲン撮影や精神の健常性を臨床心理検査で調べた方が良いレベルの人々です。少なくとも太陽風変動は0.01%どころではない実態です。

(現代は・・・・このスケールの中で最も高い付近。さらには18世紀以降に急激な上昇傾向。CO2温暖化説はこのデータの発表前に様々な事を勘違いしていた慌てん坊さんの妄想。人為的なCO2排出がこの太陽活動の上昇を起こし、その結果地球温暖化を発生させていると主張しているに等しい状況w なんとCO2人為的太陽活動上昇説にw)

太陽黒点サイクル25の真の意味を知るにはこのデータの正しい理解を踏まえる必要があります。

こちらは・・・・ウィキペディアより引用した、南極の氷床コアから得られた過去45万年間の気温変動データです。氷期サイクルと呼ばれる現象として知られていますね。

このうち・・・・・先ほどの太陽風変動データ1万2千年間分は、日本で言えば縄文時代途中から始まった温暖的な時代である『間氷期・かんぴょうき』に対応しています。※間氷期は進行中なので間氷期の途中経過的なデータになります。(一万年と二千年前から上がってる〜♪)

太陽風変動データを注意深く確認すると、周期性(法則の回帰点)が確認されます。

太陽活動(そのうち太陽風)の長期変動データの中にも法則性の単的な現われが・・・・・※分かりやすいポイントをピックアップしています

こちらも同じく

ただしこの理解だけでは客観性が薄いと言われてしまいましょう。しかし・・・・・

南極の氷床コアからの気温変動データでも周期性(法則の回帰点)が確認され、太陽風の変動と同調していると推認するに足る状況です。過去約6600万年間の海水温変動データにおいても、今回示した周期性と同調している事を我々の分析で明らかにしています(後述)。つまり永年の気温変動データとは、太陽光変動の指標であったと言える状況です。よく考えれば「そりゃそうだわ」としか言いようがありません。

今回はこの場面で示しましたが、この、端的な周期性は地球の気温変動を論ずるに『最も大事な理解』と言えます。しかし我々がこのように示すまでは誰も気づかなかったのですから、地球の気温変動に関する理解は大前提を踏み外したまま続いてきてしまったのです。こんな単純な原理を見出すチャンスは数十年もありました。

この事実に気づけば、実は全ての事実に気づいたも同然です。この端的な周期性とは一体何から生まれているのか?その原理を生み出しているであろう現象の探究へと向かえば良いのです。つまり間違いのない二歩目以降へと踏み出せます。(このデータは有名ですがなぜ誰もこのような形で周期性を示さなかったのか?それは我々の分析の範疇ではありません)

これまでは、この現象の発生理由としてミランコビッチサイクル説(地球の公転軌道が周期的に変動している云々)というもので説明され信じられていますが、我々レベルの審理で評価すればミランコビッチサイクル説は甚だ稚拙な論理構造です。あんな話を真顔で検討していたというのですから周囲にツッコミしてくれる人がいなかったのでしょうか。

ミランコビッチ氏は物理的な証拠や因果関係(いったい誰が地球の公転軌道をガクガクと周期性を持って変動させているのかな?)と、独自にこさえた自説に都合の良い方程式の、どちらが優先順位として高いか?そんな常識的な感覚が欠けていた事を否めないものです。ミランコビッチサイクル説はCO2温暖化主張者も妄信しているものです。そのどちらも優先順位がおかしいアスペルガー的な論理構造です。参考にどうぞ。

ちなみに氷期サイクルにおけるこの端的な周期性を定型発達者(いわゆる健常者)に見せると、「なんだ!そういう話だったのかよ!CO2温暖化はBAKA過ぎね!」と、一瞬のうちに多くの事を共感できるものです。「ほら、こういう事だよ」「なんだ、そんな事かよ」こんなふうに。

言葉で直接『氷期サイクルには端的な周期性(法則の回帰点)がありますよ。気温変動に関する最も大切なポイントですよ。』とは書き込んでありません。しかし言葉で言わなくともこの事実こそが気温変動に関する最も大切なポイントであるとデータが物語っております。直接言葉に書いてない事を察知するには空気読みスキル(常識的な感覚)が必須であり、その感覚を欠いていると正しい最初の一歩目を永久に踏み出せない事でしょう。この感覚を共感できないセグメントはこの理解に限らずに全ての箇所で頓珍漢な理解を繰り返してしまいましょう。残念ながらミランコビッチサイクル説やCO2温暖化を妄信しているセグメントはこの理解で一生涯躓き続ける事でしょう。

簡潔にまとめると『信念』と『確たる事実』は異なる事があります。ミランコビッチ氏は自分の信念に対して都合の良い方程式をこさえて『信念でしかない事実を、確たる事実のように他人に吹聴し始めてしまった』と言えます。定型発達セグメントはその論理構造のおかしさを瞬時に見抜く事が出来ます。

※ミランコビッチサイクル説およびCO2温暖化説は非常識な思考だ!との指摘は古くからあります。それがアスペルガーという定義と紐付けされる話であったと気づいている人は現時点でも少ないものです。

※CO2温暖化説は科学データを持ち出しているも不適切な利用を何の疑いもなく繰り返している。本人達としては「科学データを基にしているので科学の話だ」と言うものです。適切か?不適切か?その常識的な判断が出来ない方には科学データの取り扱いは難しい事だと思います。

────────────────────────────────

ここまでを軽くまとめ

諸事情あるご様子の皆さん

「うわ~!地球温暖化してる~!人類が工業発展してから急激に地球の気温が上昇しているぞ~!CO2が原因じゃね?デモを起こせ~!大騒ぎだ~!CO2排出をゼロにしろ~!気候変動も起きて大陸が沈む!地球と人類破滅の危機だ!」

※統合失調症の妄想っぽい。なおアスペルガーは統合失調症と誤診されやすい

フツー系のみなさん

「ふむふむ。永年の気温変動データには周期性(法則の回帰点)があって、太陽活動にも周期性があったんだな。って事は、太陽活動の周期性に沿って、その因果関係として気温変動にも周期性がある・・・・それだけの事か。CO2量をコントロールして惑星の気温をコントロールできるわけないじゃんw この宇宙には地球以外にも知的生命体がそれなりに存在するっぽい?。だとすると人類以上の超高度な知的生命体の存在も否定出来ないっぽい。もしも実在するとすれば、その知的生命体の惑星では超速レスポンスのCO2コントローラーを用いて惑星気温を恒久的に一定に保っているのだろうか?w CO2温暖化説、CO2気候変動説は致命的に想像力が欠けているよね。まあこんな事を人前で言えないけどさ」

現場の方々によると・・・・アスペルガーは想像力というものを著しく欠いてしまっている。と仰ります。CO2温暖化説も想像力というものをまるで欠いており、病識が無い人々が妄信し続けてしまい波紋を広げ続けているのでしょう。

みなさんのお友達はどちらのセグメントですか?

────────────────────────────────

【念のためリマインド】

過去約6600万年海水温変動データ(より正しくは海底の水温)。このようにここでも明確な法則性の繰り返しが確認されます。ヤン・ヴァイツァー教授のチームにより腕足類の化石から酸素18濃度を測定したデータです。

※殻の化石・貝類と勘違いし易いので注意・腕足類はカンブリア紀に発生。現代でも生息。上のデータは腕足類の発生から始まっているという事に。海底付近に生息するゆえより正しくは海底付近の気温変動データ。地球の平均気温相当として解説される事も。

周期性(法則の回帰点)が確認されます。この二つの山で『新生代』が構成されています。現代の温暖化なる太陽活動のちょっとした急上昇時代の法則性は約3300万年前に原型となる時代があったはず・・・・この状況下ではおのずと達っしてしまう気づきです。

※約3300万年の周期単位。最終ステージに向かっている模様。終了したらどうなるのっと?今回はそういうテーマではないのでスルーしましょう。

このデータを見て世間の皆さんはどこに注意が向きますか?そして何をやろうと思いますか?「あれ?繰り返してるっぽい?」そこに注意が向きますよね。「地球の気温変動に周期性があった?そこ一番大事!じゃん!」と。

このデータには児童向け絵本のように懇切丁寧に「みなさ〜ん!地球の気温変動には周期性がありますよ〜!ほら、気づいて下さいね〜♪」こんな風に言葉として明記されていません。しかし・・・・ほぼ書いてあるに等しい状況です。直接書いてなかろうが・・・・人の表情を読むのと同じです。空気読みすれば良いのです。

CO2温暖化説は確かに客観性がゼロですが、そもそも論として健常側の心を読めていない集団の妄信と言えます。まずは他人の心を読めていないという自覚を持つべきでしょう。科学データの読み取りにおいて壊滅的に空気読みが出来ていません。一般社会でも常に問題を起こしている事でしょう。当然に自覚は無いでしょうが。CO2温暖化という嘘を真顔で吹聴し続ける・・・・それもメンタルヘルス的問題行動の類になりましょう。

地質学での見切りはいい感じだった模様です。我々が示した理解を踏まえて仕切り直すとより良くなるはず。元データはヤン教授が西暦2000年?に発表。上図のようなデータを日常で見かけないが素晴らしいデータを活かせていなかった証拠。CO2温暖化説の登場で人類は非健常的な学者が幅を利かせ健常的な学者は追いやられてしまう時代になってしまったのでしょう。アスペルガー的な奇妙な情報がまるで空気のように発信されている時代ですね。

NEW

一連の証明を一つのファイルにまとめてみました。

『体系的配列』というものになりましょう。

重ね重ねになりますが不毛な論争を終わらせる為に指摘します。CO2温暖化説に強烈に執着するアスペルガーの皆さんにはこのような明らかなる事実を見せても意識に届かずに「これは石油会社らの陰謀による捏造だ」などと頓珍漢な事を真顔で主張して聞き入れないものです。健常的な感覚であればこの事実は優先順位が高くこの事実を無視するなどあり得ないと分かるものですが・・・・・アスペルガーは常に前提の理解を誤り続けるので会話が通じないとは専門家のコメントです。この件は正に前提の理解から誤ってしまっている具体的事例となりましょう。このレベルの事実が意識に届かないのであれば何を言っても通じない事でしょう。議論する意味がありません。

健常的な感覚をお持ちであれば「事情は良く分かった」と、多くの事を語らずとも、多くの事を共感出来る事でしょう。しかしそうではないセグメントが嫌がらせ的なコメント投稿などを行なってくるものです。ご本人としては筋が通った行為なのでしょうが・・・・・厄介な現実です。

常識的な感覚を有していれば、こんな指摘をされてしまったら猛省してすぐに身の振り方をあらためるものですが、常識的な感覚を有していない彼らはケロリとしているものです。科学データでも日常でも空気読みが難しい模様です。

さて。リマインドした情報も踏まえて・・・・・

サイクル25の健常的な感覚での予測を。

その為に正しい最初の一歩目を越えてゆきましょう。(グッバイ♪ アスペルガー的とも言えるエキセントリックな考え方)

気温の永年変動データ、太陽風の長期変動データ。多くの点が一つの線で繋がりました。

それがおかしな事でしょうか?核心的な現象が存在して当然です。

この事実を無視してこの世界の全貌を掴めましょうか?

この事実に目を背ける者は科学者にはなれません。

常識人と非常識人(愚か者)とを2分する衝撃のプレゼンテーション、本格スタートです!

【良い子の皆さんへ】

【良い子の皆さんへ】

【良い子の皆さんへ】

ここで示した周期性。それを自分でも証明してみようという、良い子の皆さんへ

その際に注意すべきポイントがあります。それはこのページの最下段に

タイピングしておきますので、作業前に是非読んでくださいね。

ヒントは「空気読み」です。

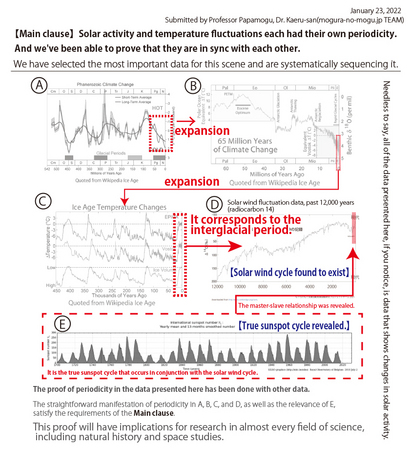

We were the first to elucidate the cyclical nature of solar activity and temperature fluctuations. [もぐらのもぐ相対性理論]

We were the first to elucidate the cyclical nature of solar activity and temperature fluctuations.

Professor PaPa Mogu

(mogura-no-mogu.jp Solar Activity and Climate Change Research Project Team)

Hello to the world.

I'd like to say that we are not good at giving presentations in English. We are not very good at giving presentations in English, so please be patient with us if there are any misspellings.

Abstract

1. There is a definite periodicity in global temperature fluctuations.

2. In sync with this, solar activity also shows a periodicity.

3. It is important to note that the return points of the laws are in sync.

4. Common sense tells us that there is a periodicity in solar activity and a periodicity in global temperature fluctuations.

5. We will end briefly this time, but if you expand on this realization, you will discover a series of shocking facts.

6. It will greatly improve our understanding of sunspots. With the discovery of the solar wind cycle, we will discover the true meaning of the sunspot cycle.

In the Japanese version of this article, more details are discussed.

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-09-15-mogu-ver4

I'm sorry to have to tell you this, but...

Common sense is always required to understand the following content.

The fact is that people diagnosed with Asperger's syndrome are not very good at understanding common sense.

In fact, when they hear obviously absurd stories such as the theory of anthropogenic global warming of CO2, what is the point of the absurdity? They don't seem to understand at all.

This time, I'm going to use common sense. It may be difficult for people with Asperger's to understand, but in such cases, please question your own senses instead of looking for the cause in the presenter.

The IPCC's presentations are always strange ...... Such points have been raised from all over the world, but perhaps it is because they are always presenting their own strange understandings that can be described as Aspergerian.......maybe.

Boogity,Boogity,Boogity,Now let's begin.

A and B

Global sea temperature variation data from oxygen 18 data contained in fossils, presented by Prof. Jan Weitzer's team at the University of Ottawa.

A is data for 550 million years, and B is data for 66 million years from the present to the past. Note that there are falsified data. There is no problem here.

B

Don't just look at this data in a daze. If you notice the "law regression points," lay them out in parallel, and connect the similarities with a line, you will find this fact.

There is clearly a law and a periodicity in the variation of seawater temperature on Earth over the past 66 million years.

(This understanding seems to be difficult for those with Asperger's. As difficult as it may be for some people to understand, this is an obvious demonstration of common sense. I dare to mention this to avoid a sterile debate.)

まずはこれを読め】太陽活動の周期性を読み解いた!その発表! [もぐらのもぐ相対性理論]

★当サイト的PR★

当ページの内容は、少々古いものとなります。

最新の発表は当サイト内下記記事にてどうぞ★

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2024-03-06-mogu-riron?1710832761

もぐらのもぐ特殊相対性理論 ver.7

最大限に、簡潔に、太陽活動や気候変動、温暖化なるものについて論じています!

現代の温暖化なる現象の主因を分かりやすく

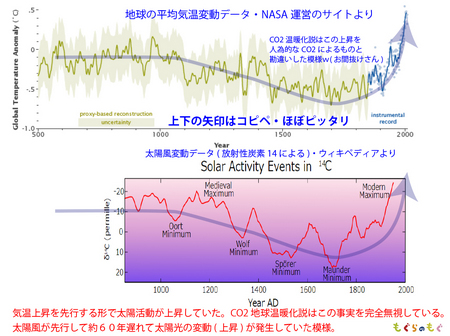

太陽風(プラズマ)が先行する形で変動して・・・・・その変動を追う形で太陽光が変動していた模様。

18世紀以降の『現代の温暖化』なる現象はこの事実を立証するに適したベストな自然現象だったはず。

現代の温暖化なる現象の主因について

上のデータは太陽光に関する実測値です。

これは印象ですが・・・・・太陽風変動データに見られる「谷」と「谷」を渡り歩くように太陽光が変動しているように受け取れます。太陽風の後をじんわりとおだやかにトレースするように推移している・・・・それなりに気温が安定している理由になりましょう。

CO2地球温暖化説?マヌケ過ぎてコメントする気にもなりません。こんな明らかなる立証を無視し続けて主張する彼らはもはや無神経人間という表現では足りないでしょう。

太陽風と太陽黒点観測数はおおよそ同じ時間軸で同調しています。

このミックスデータは何が大事なのか?このミックスデータは非言語的に何を物語っているのか?

それは太陽風と太陽黒点観測数データは同調しているも太陽光データはそうであるとは言っていないのです。では調べる必要があります。すると何のデータを指標とすべきでしょうか?

こんな極めて当たり前な気づきや論理的思考が出来ない人間が、CO2地球温暖化説なるものを真顔で主張出来るのでしょう。

CO2温暖化、CO2気候変動を主張してる愚か者に対してボコボコに言ってやりましょう。気持ち悪い!どこか行け!くらい言ってやりましょう。

こんなデータもどうぞ。デジタル上では、太陽風および太陽黒点、太陽光の三要素を同調させる事も出来ます。

見るからに相関性があります。

ミックス版・・・・・あちゃ〜

太陽光(日射量)に対して太陽黒点を55年間遅らせてミックス

こんなんどうよ?

このような図版がおのずと立ち上がりましょう。

あいつら絶対に頭がおかCO2

もぐらのもぐ気候変動パネルの・・・・真の意味での初動画が完成しました!

その1

その2

二つの動画を視聴すると・・・・・気候変動なるもののエッセンスを学習出来ます。

公開から間もないのでぜひ視聴して下さい♪

この動画の完成まで五年間の分析や取材を行っています♪

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

────────────────────────────────

公開日2021.04.30

更新日2021.07.22 ※金星に関するデータを追記

更新日2021.1105 ※太陽風の周期性に関する定義の新解釈について追記

更新日2021.11.28太陽黒点120年に関する図版を追加

人類の皆さん!答え合わせの時間です!

もぐらのもぐ相対性理論が急展開!すごいぞ!

※各画像はタップorクリックで拡大表示されます。

かえるさん博士

みなさん、こんにちはケロ。

第二のSARSが流行し始めて間もなく1年半。しかし着々と我々の分析は進んでいるケロ。

今日は、ゴールデンウィークなのにステイホームで暇じゃ!と、もぐらのもぐ公式ぶろぐに来訪された皆さんに、とっておきの最新の分析結果を公開するケロ。

今回の発表は理解力が高いほど衝撃的なもので、中には数日間眠れなくなる人もいるかもケロ。

──────────────────────────────────

Abstract

Discover and publish the world's first primary cause of climate change

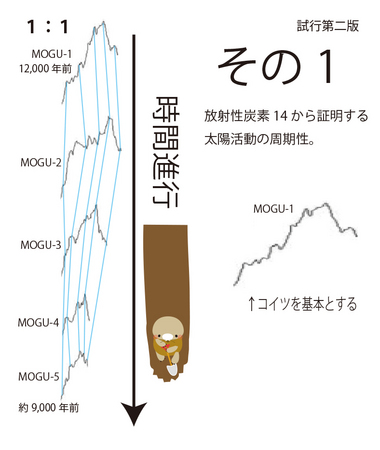

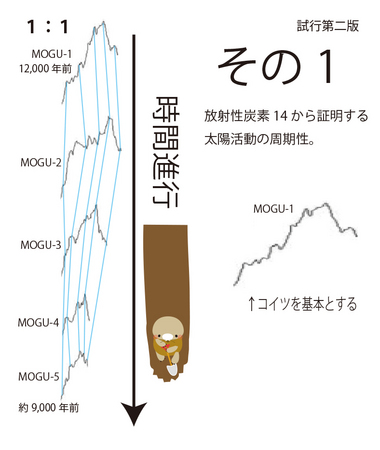

1 Solar wind record shown by radiocarbon 14 data. We will use it to prove the law of solar activity.

2 There is a basic pattern to solar activity.

3 That basic pattern is getting higher or lower, longer or shorter.

4 In this article, we will look at the laws of interglacial periods in the glacial cycle.

5 It seems that the laws are similar for past interglacials.

──────────────────────────────────

地球の平均気温の変化.その一次的要因を世界初発表.

太陽活動の法則性を読み解いた.

太陽活動の法則的な変動が,地球を始めとする惑星及び衛星の気温を法則的に変動させている.

太陽活動には,太陽黒点数による観測と,太陽風の強さなどから測定する方法があり,太陽風の強さであれば放射性炭素14という二次的データから過去1万2千年前程度まで遡って調べることが出来ているケロ.その研究については日本でもいくつかの研究チームがデータを発表して下さっているケロ.

※太陽活動の観測や測定はその他の方法もあるが過去の様子を探るのは、現時点においては太陽黒点観測と樹木の年輪内に蓄積されている放射性炭素14に拠る太陽風変動データの二種がメジャー。

我々は,太陽活動に大周期があると発表してきたけれども,その大周期というものは,ここまで解説してきた以上に単純な話だった・・・・・そんなプレゼンテーションを行なうケロ.

そもそも樹木の年輪内に残留(蓄積)する放射性炭素14から得る太陽活動(太陽風の変化)のデータは,自然界の出来事をいくつか介してはいるものの,太陽活動のデータであると断言出来るものケロ.ということはそのデータにおいて大周期や法則性を証明する事は,紛れもなく太陽活動に大周期や法則性があると断言出来るという事ケロ.これまで我々は,太陽活動の法則性とその繰り返しを,永年の平均気温の変化データから証明していたけれども,太陽活動の永年の変化データからダイレクトには証明していなかったケロ.

今回はそれを行なってみるケロ.つまり我々の主張において核心的な証明となり,人類としては「太陽活動とは一体何か?」核心的な事を知る事になるケロ.

ではさっそく.出し惜しみしないでズバズバ進めるケロ.出血大サービスケロ♪

結局はこの理解を誰が最速で成し得るか?その競争をしていたに等しいケロ.

これが一つのゴールであり新たなスタート地点ケロ.そんな内容ケロ.

「全人類に告ぐ.これが太陽の法則性を示す確たる証拠だ!」

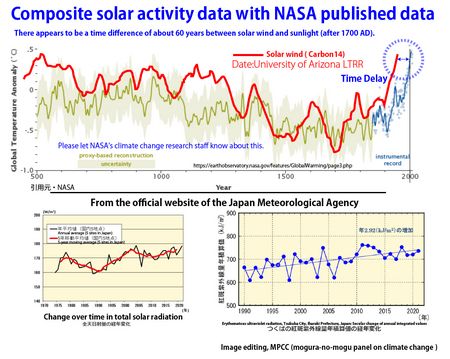

こちらは、現代から過去へ向かって12,000年間の太陽風の変化になるケロ。(このデータにおいては、放射性炭素14濃度値が上側へマイナス、下側へプラスになっているケロ)

もう、カンがいい人は何を切り出すか分かっているはずケロ。当然にこのデータでも『いつもの挑戦』を行なうべきケロ。一万年と二千年前から上がってる〜♪ケロ♪

※このデータをやっと入手出来た。このデータさえあれば我々の主張は大幅に前進する事になる。

引用元・Wikipedia 氷河時代

こちらは、南極から得た永年の気温変化データ。温暖的な時代である『間氷期・かんぴょうき』と、寒冷的な時代である『氷期』が繰り返されているケロ。図示している通り、現代まで続く間氷期を発生させている太陽活動の法則性を探るのが今回ケロ。

【ここで重要な補足!】

サンゴを利用したデータで補う事が出来ます。これにて過去2万年間の太陽風変動データ相当が生成されました。間氷期開始は約2万年前。間氷期をフルにフォローするデータになりました。詳しくは下記リンク先でどうぞ

太陽風変動データに関する補足・2023年2月6日

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2023-02-05-carbon14-hosoku

以降はこの最新のデータを反映していません。脳内で補足してくださいませ。(ええー!っ)

当ページの内容は、少々古いものとなります。

最新の発表は当サイト内下記記事にてどうぞ★

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2024-03-06-mogu-riron?1710832761

もぐらのもぐ特殊相対性理論 ver.7

最大限に、簡潔に、太陽活動や気候変動、温暖化なるものについて論じています!

現代の温暖化なる現象の主因を分かりやすく

太陽風(プラズマ)が先行する形で変動して・・・・・その変動を追う形で太陽光が変動していた模様。

18世紀以降の『現代の温暖化』なる現象はこの事実を立証するに適したベストな自然現象だったはず。

現代の温暖化なる現象の主因について

上のデータは太陽光に関する実測値です。

これは印象ですが・・・・・太陽風変動データに見られる「谷」と「谷」を渡り歩くように太陽光が変動しているように受け取れます。太陽風の後をじんわりとおだやかにトレースするように推移している・・・・それなりに気温が安定している理由になりましょう。

CO2地球温暖化説?マヌケ過ぎてコメントする気にもなりません。こんな明らかなる立証を無視し続けて主張する彼らはもはや無神経人間という表現では足りないでしょう。

太陽風と太陽黒点観測数はおおよそ同じ時間軸で同調しています。

このミックスデータは何が大事なのか?このミックスデータは非言語的に何を物語っているのか?

それは太陽風と太陽黒点観測数データは同調しているも太陽光データはそうであるとは言っていないのです。では調べる必要があります。すると何のデータを指標とすべきでしょうか?

こんな極めて当たり前な気づきや論理的思考が出来ない人間が、CO2地球温暖化説なるものを真顔で主張出来るのでしょう。

CO2温暖化、CO2気候変動を主張してる愚か者に対してボコボコに言ってやりましょう。気持ち悪い!どこか行け!くらい言ってやりましょう。

こんなデータもどうぞ。デジタル上では、太陽風および太陽黒点、太陽光の三要素を同調させる事も出来ます。

見るからに相関性があります。

ミックス版・・・・・あちゃ〜

太陽光(日射量)に対して太陽黒点を55年間遅らせてミックス

こんなんどうよ?

このような図版がおのずと立ち上がりましょう。

あいつら絶対に頭がおかCO2

もぐらのもぐ気候変動パネルの・・・・真の意味での初動画が完成しました!

その1

その2

二つの動画を視聴すると・・・・・気候変動なるもののエッセンスを学習出来ます。

公開から間もないのでぜひ視聴して下さい♪

この動画の完成まで五年間の分析や取材を行っています♪

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

────────────────────────────────

公開日2021.04.30

更新日2021.07.22 ※金星に関するデータを追記

更新日2021.1105 ※太陽風の周期性に関する定義の新解釈について追記

更新日2021.11.28太陽黒点120年に関する図版を追加

人類の皆さん!答え合わせの時間です!

もぐらのもぐ相対性理論が急展開!すごいぞ!

※各画像はタップorクリックで拡大表示されます。

かえるさん博士

みなさん、こんにちはケロ。

第二のSARSが流行し始めて間もなく1年半。しかし着々と我々の分析は進んでいるケロ。

今日は、ゴールデンウィークなのにステイホームで暇じゃ!と、もぐらのもぐ公式ぶろぐに来訪された皆さんに、とっておきの最新の分析結果を公開するケロ。

今回の発表は理解力が高いほど衝撃的なもので、中には数日間眠れなくなる人もいるかもケロ。

──────────────────────────────────

Abstract

Discover and publish the world's first primary cause of climate change

1 Solar wind record shown by radiocarbon 14 data. We will use it to prove the law of solar activity.

2 There is a basic pattern to solar activity.

3 That basic pattern is getting higher or lower, longer or shorter.

4 In this article, we will look at the laws of interglacial periods in the glacial cycle.

5 It seems that the laws are similar for past interglacials.

──────────────────────────────────

地球の平均気温の変化.その一次的要因を世界初発表.

太陽活動の法則性を読み解いた.

太陽活動の法則的な変動が,地球を始めとする惑星及び衛星の気温を法則的に変動させている.

太陽活動には,太陽黒点数による観測と,太陽風の強さなどから測定する方法があり,太陽風の強さであれば放射性炭素14という二次的データから過去1万2千年前程度まで遡って調べることが出来ているケロ.その研究については日本でもいくつかの研究チームがデータを発表して下さっているケロ.

※太陽活動の観測や測定はその他の方法もあるが過去の様子を探るのは、現時点においては太陽黒点観測と樹木の年輪内に蓄積されている放射性炭素14に拠る太陽風変動データの二種がメジャー。

我々は,太陽活動に大周期があると発表してきたけれども,その大周期というものは,ここまで解説してきた以上に単純な話だった・・・・・そんなプレゼンテーションを行なうケロ.

そもそも樹木の年輪内に残留(蓄積)する放射性炭素14から得る太陽活動(太陽風の変化)のデータは,自然界の出来事をいくつか介してはいるものの,太陽活動のデータであると断言出来るものケロ.ということはそのデータにおいて大周期や法則性を証明する事は,紛れもなく太陽活動に大周期や法則性があると断言出来るという事ケロ.これまで我々は,太陽活動の法則性とその繰り返しを,永年の平均気温の変化データから証明していたけれども,太陽活動の永年の変化データからダイレクトには証明していなかったケロ.

今回はそれを行なってみるケロ.つまり我々の主張において核心的な証明となり,人類としては「太陽活動とは一体何か?」核心的な事を知る事になるケロ.

ではさっそく.出し惜しみしないでズバズバ進めるケロ.出血大サービスケロ♪

結局はこの理解を誰が最速で成し得るか?その競争をしていたに等しいケロ.

これが一つのゴールであり新たなスタート地点ケロ.そんな内容ケロ.

「全人類に告ぐ.これが太陽の法則性を示す確たる証拠だ!」

こちらは、現代から過去へ向かって12,000年間の太陽風の変化になるケロ。(このデータにおいては、放射性炭素14濃度値が上側へマイナス、下側へプラスになっているケロ)

もう、カンがいい人は何を切り出すか分かっているはずケロ。当然にこのデータでも『いつもの挑戦』を行なうべきケロ。一万年と二千年前から上がってる〜♪ケロ♪

※このデータをやっと入手出来た。このデータさえあれば我々の主張は大幅に前進する事になる。

引用元・Wikipedia 氷河時代

こちらは、南極から得た永年の気温変化データ。温暖的な時代である『間氷期・かんぴょうき』と、寒冷的な時代である『氷期』が繰り返されているケロ。図示している通り、現代まで続く間氷期を発生させている太陽活動の法則性を探るのが今回ケロ。

【ここで重要な補足!】

サンゴを利用したデータで補う事が出来ます。これにて過去2万年間の太陽風変動データ相当が生成されました。間氷期開始は約2万年前。間氷期をフルにフォローするデータになりました。詳しくは下記リンク先でどうぞ

太陽風変動データに関する補足・2023年2月6日

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2023-02-05-carbon14-hosoku

以降はこの最新のデータを反映していません。脳内で補足してくださいませ。(ええー!っ)

We read up on the laws of solar activity. The repetition of the law found in each data. [もぐらのもぐ相対性理論]

May 6, 2021

Here is the presentation by the mogura-no-mogu.com Solar Activity Climate Change Research Project Team.

This announcement was also made in Japanese. The Japanese page is more comprehensive.

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-09-15-mogu-ver4

It is a shock to the whole world. Please translate and enjoy.

Professor PAPAMOGU

We have a message for the world.

Researchers around the world pay too much attention to what is right in front of them.

We need to keep our distance and look at the big picture.

Some of the data we are about to show hides the existence of a major cycle of solar activity and its repetition.

How come no one has noticed this fact?

訂正 → 太陽活動の大周期の理解について [もぐらのもぐ相対性理論]

太陽活動の大周期に関する訂正がございます。

先日公開したこちらのプレゼンテーションを正式な理解とします。

まずはこれを読め】太陽の核心的事実を発表!

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-04-30-mogu-taiyou-katsudou-housokusei

これまで発表していた120年周期については、大周期の最中にそのように受け取れる期間がありますが、それについては一切コダわる必要が無くなりました。(ただし今後の分析において意味を持つ事でしょう)

太陽活動の大周期に関する新解釈については7月末頃までに独自ドメインを取得してある例のサイトにて公開予定です。

本質的な事に行き着いたので、ここで根を下ろしじっくりと踏み固める作業に入ろうと考えています。しかし動き始めた仕事があるので、残念ながら優先順位が下がってしまいます。

少なくとも1万2千年前からの太陽の大周期に関しては、かなり明確に説明ができます。地質学者さんも驚くほど統一的に理解が為しえるのです。

先日の発表を最初の段階で出来ていれば良かったと思います。発表時はそれでベストと思っていましたが、先日公開した内容に比較すれば赤面せずにいられない内容です。

私自身の経験としてビジネスマン階級の仕事をしてきまして、科学の発表は人生で初めての事です。それゆえ今振り返れば甘い点が多々あり大変恐縮です。本当に申し訳ございませんでした。

しかしこれに懲りずに今後も分析し続けていきます。今後もどうぞよろしくお願い致します。

やっと本質的なところにまで行き着いた・・・・実はここがスタート地点なのです。研究開始から3年半が経過しましたが、ここまでの時間はスタートラインに到着するまでの時間だった・・・・ゴールはどこかと探していたら、そこがスタート地点だった・・・・皆さんと一緒にゴールを迎える事が出来れば幸いです。

先日公開したこちらのプレゼンテーションを正式な理解とします。

まずはこれを読め】太陽の核心的事実を発表!

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-04-30-mogu-taiyou-katsudou-housokusei

これまで発表していた120年周期については、大周期の最中にそのように受け取れる期間がありますが、それについては一切コダわる必要が無くなりました。(ただし今後の分析において意味を持つ事でしょう)

太陽活動の大周期に関する新解釈については7月末頃までに独自ドメインを取得してある例のサイトにて公開予定です。

本質的な事に行き着いたので、ここで根を下ろしじっくりと踏み固める作業に入ろうと考えています。しかし動き始めた仕事があるので、残念ながら優先順位が下がってしまいます。

少なくとも1万2千年前からの太陽の大周期に関しては、かなり明確に説明ができます。地質学者さんも驚くほど統一的に理解が為しえるのです。

先日の発表を最初の段階で出来ていれば良かったと思います。発表時はそれでベストと思っていましたが、先日公開した内容に比較すれば赤面せずにいられない内容です。

私自身の経験としてビジネスマン階級の仕事をしてきまして、科学の発表は人生で初めての事です。それゆえ今振り返れば甘い点が多々あり大変恐縮です。本当に申し訳ございませんでした。

しかしこれに懲りずに今後も分析し続けていきます。今後もどうぞよろしくお願い致します。

やっと本質的なところにまで行き着いた・・・・実はここがスタート地点なのです。研究開始から3年半が経過しましたが、ここまでの時間はスタートラインに到着するまでの時間だった・・・・ゴールはどこかと探していたら、そこがスタート地点だった・・・・皆さんと一緒にゴールを迎える事が出来れば幸いです。

2021-05-04 20:08

nice!(7)

太陽活動と地磁気逆転の関係について。その論考 [もぐらのもぐ相対性理論]

オマケ

【重要な告知】

太陽活動の法則性について、核心的な事実について読み解く事に成功しました。

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-04-30-mogu-taiyou-katsudou-housokusei

以降の内容とセットでお目通しくださいませ。

皆さんの想像以上にこの世界は太陽活動に支配されているものです。

Abstract

Describes the major cycle of solar activity and the geomagnetic inversion point.

There is a correlation between major cycles of solar activity and changes in magnetic pole declination.

It is worth noting that the event occurred about 34 million years ago.

We hoping that researchers around the world will realize this fact.

The study of solar activity and its effects has finally made a start.

ぱぱもぐ教授

みなさん、こんにちは。先日はハッチャケ気味の更新にて失礼しました。あれはCO2温暖化の主張を真顔でし辛くする雰囲気を醸成する目的でもあり、さっそく一部のコミュニティではそんな流れになり始めています。今回は小泉進次郎環境相がポンコツ発言を連発して下さったのでその盛り上がりに乗じて釘を刺してみました。いつもとは異なる層のアクセス者さんが多く訪れて下さり、先日はssブログの総合10位にランクする事が出来ました。小泉大臣がポンコツ発言をして下さるとこちらとしては大変助かります。今後も期待しましょう。

さて。今日のテーマですが、太陽活動の変化と地磁気逆転(ポールシフト)についての論考です。今回は地磁気のうち偏角について。

かなり面白い内容となりますが、なにせ人類の科学の目覚しい発展は100年程度という事で根拠に出来る科学データが著しく限定的です。ですから、限定的なデータを根拠に最大限に、かつ、客観的な論考を行います。

長文になる事を避ける為に・・・・我々は、太陽活動の大周期がありそれが変化を伴いつつ繰り返しているという立場をとっている研究チームです。

解き明かされた気候変動の真実 ( ・`ω・´) ver,3.3

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-02-18-solar-system-theory-v3

【太陽黒点】サイクル25の予測

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2021-02-11-cycle-25-yosoku

上記のリンク先にて、太陽活動の繰り返しと気候の相関性について解説しています。以降の内容は上記リンク先をすでにご理解頂いている方に向けてお届けします。

【ご注意】

以降での『平均気温』という言葉は『極地(南極)の氷床コアから得られた地球の平均気温相当のデータ』を前提にしております。

【現在準備中】天保年間の高層気圧の変化を復元する! [もぐらのもぐ相対性理論]

みなさん、こんにちは。

このぶろぐは現在ssブログというサービス名ですがかつてはso-netブログでした。その移行において当ぶろぐにおいては、多大なダメージを受けていました。というのは各社の検索エンジンでの表示がかなりランクダウンしてしまったのです。検索エンジン経由のアクセス者さんが壊滅的に激減してしまいました。そしてじわじわと回復してきてかつての50パーセント程度には戻ってきました。

新規の常連さんがここにきて少々増えてきたので、今回は現在執筆中の記事を予告しておこうかなと思った次第です。

人類未踏の挑戦を行ないます・・・・といっても、もう結論は出ているのですが、江戸時代の天保年間における天保の飢饉の時代(1832頃~1838頃)の、高層気圧(5.5km付近・夏季・中緯度帯・以降略)の変化という、絶対に残っているわけが無いと思われたそんなデータをおおよそですが復元します。

※古記録や気象庁発表のデータなどを基に客観的な考察を踏まえて復元する。この復元という言葉はイメージ的には原人などの頭蓋骨に肉付けして当時の顔を復元するイメージ。

次にそれを基に天明年間のうち天明の飢饉の時代(1782頃~1788頃)の高層気圧の変化も復元します。

さらには、明治時代のうち明治東北飢饉の時代(1902頃~1907頃)の高層気圧の変化も復元し、そして、令和三年~(2021年~)の高層気圧の変化を予測します。

挑戦としてマウンダーミニマム時代の高層気圧の変化を推定してみましょう。

英語版サイトの更新も3月中に行なう予定です。日本語で発表しても現在の日本は先進国を事実上脱落しているので意味が無いんですよね。活かす環境がありません。もはやお金持ちの国に観光にきてもらう事が頼みの綱という昔のイメージでいう東南アジアの国的になってきています。それは分かってはいるのですが、それでも発表しようと思っています。

このぶろぐは現在ssブログというサービス名ですがかつてはso-netブログでした。その移行において当ぶろぐにおいては、多大なダメージを受けていました。というのは各社の検索エンジンでの表示がかなりランクダウンしてしまったのです。検索エンジン経由のアクセス者さんが壊滅的に激減してしまいました。そしてじわじわと回復してきてかつての50パーセント程度には戻ってきました。

新規の常連さんがここにきて少々増えてきたので、今回は現在執筆中の記事を予告しておこうかなと思った次第です。

人類未踏の挑戦を行ないます・・・・といっても、もう結論は出ているのですが、江戸時代の天保年間における天保の飢饉の時代(1832頃~1838頃)の、高層気圧(5.5km付近・夏季・中緯度帯・以降略)の変化という、絶対に残っているわけが無いと思われたそんなデータをおおよそですが復元します。

※古記録や気象庁発表のデータなどを基に客観的な考察を踏まえて復元する。この復元という言葉はイメージ的には原人などの頭蓋骨に肉付けして当時の顔を復元するイメージ。

次にそれを基に天明年間のうち天明の飢饉の時代(1782頃~1788頃)の高層気圧の変化も復元します。

さらには、明治時代のうち明治東北飢饉の時代(1902頃~1907頃)の高層気圧の変化も復元し、そして、令和三年~(2021年~)の高層気圧の変化を予測します。

挑戦としてマウンダーミニマム時代の高層気圧の変化を推定してみましょう。

英語版サイトの更新も3月中に行なう予定です。日本語で発表しても現在の日本は先進国を事実上脱落しているので意味が無いんですよね。活かす環境がありません。もはやお金持ちの国に観光にきてもらう事が頼みの綱という昔のイメージでいう東南アジアの国的になってきています。それは分かってはいるのですが、それでも発表しようと思っています。

この世界で起こっていること。埋もれていた衝撃の事実 [もぐらのもぐ相対性理論]

最新の理解・現代の温暖化なる現象の主因

太陽風プラズマに対して太陽光が約60年遅れて上昇していた模様。上図をどうぞ。

太陽風は一気に上昇していたのに気温の上昇がシンクロしていませんが、その変動率とおおよそ一致する形で気温変動が起こっていました。そして太陽光に関するデータは事実として上昇しています。

たったこんな程度の理解で人類は躓いていたのです。あーららw

かえるさん博士

みなさん、こんにちはケロ。

2021年DAYTONA500をライブで観ているけれどもレッドフラッグで長時間フリーズ状態ケロ。昨夜から寝てないケロ。かえるさん的にはfedEX TOYOTAカムリ推しケロ。今年はシャークマスクのUS AIR FORCEのマシンがいないので寂しいケロ。

あらためて・・・・CO2温暖化はクルクルパーな話だと実感して頂ける発表をする予定ケロ。我々が現在準備を進めている『もぐらのもぐ相対性理論ver,3シリーズ』。その準備として、気象庁OBの須田瀧雄博士の著書『太陽黒点の予言・解明かされた気候変動の謎 地人書館1976』の一部を先行でネット上に公開する事にしたケロ。その書籍の存在は二年ほど前からアナウンスしていたけれどもその内容を活かせる段階にやっと到達できたケロ。

少なくともネット上においては世界初公開。衝撃の真相がいくつも掲載されており、気象庁の天才お役人さんが定年退職後にその経験からとんでもない事実をスパスパと解明していった痛快な内容ケロ。ブックカバーには当時の気象長官からの推薦文が添えられており、当時は気象長官クラスでも太陽活動と気候変動に関心を寄せていた事がわかるケロ。

さて・・・・・・